歷史文化遺產承載著城市特有的歷史情感和記憶。習近平總書記高度重視城市歷史文化遺產保護工作,多次強調“文化是城市的靈魂”“城市歷史文化遺存是前人智慧的積淀,是城市內涵、品質、特色的重要標志”“要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產”。今年是我國歷史文化名城保護制度建立40周年。作為首批國家歷史文化名城,江蘇省蘇州市始終把名城保護放在城市發展建設的核心地位,相關工作走在全國前列。黨的十八大以來,蘇州將名城保護工作全面融入經濟社會發展和城鄉建設大局,持續推進歷史文化保護傳承創新實踐,歷史文化保護體系更加完善,古城保護和新城發展相得益彰的特色更加顯著,江南文化傳承利用和內涵挖掘更加豐富,人民群眾文化獲得感日益增強,文化自信更加堅定。

全域全要素建立保護傳承體系

歷史文化遺產與社會、自然環境不可分割。蘇州建立了整體、系統的保護觀,對歷史文化遺產由單體保護轉變為包含單體與周圍環境的文化景觀整體性保護,構建了覆蓋市域、市區、歷史城區三個空間層次,包含自然生態環境及景觀、文化生態帶(廊)、文化景觀區、世界遺產、江南水鄉歷史文化聚落體系、歷史文化街區和歷史地段、文物保護單位和歷史建筑、非物質文化遺產和優秀傳統文化8個類型的歷史文化名城保護體系,實現了時期全承載、空間全覆蓋、要素全囊括。

四角山水守護本底格局

20世紀90年代,吳良鏞先生識別出蘇州古城“四角山水”的獨特格局,高度概括了古城與山水環境的關系,即在古城的東北、東南、西南、西北四個方向,依托陽澄湖、澄湖-吳淞江-獨墅湖、石湖-七子山-東太湖、虎丘濕地公園等自然空間,實現了古城與山水環境的有機融合。“四角山水”除了發揮生態涵養、游憩休閑作用之外,還承載了古人寄情自然山水、營造詩意棲居的理想追求,充分體現了人與自然和諧共生的東方營城智慧。

蘇州充分認識到“四角山水”的重要價值,在城市增長過程中堅持守護“四角山水”格局,奠定了當今蘇州多中心、組團式的城市格局。為了防止城市建設侵占自然山水,蘇州在全市劃定了山體水體保護線,明確每一座山、每一片水、每一條河的保護范圍,嚴格禁止挖山填水等破壞行為,并制定“一山一策”“一水一策”的保護方案,因地制宜開展保護修復工作,讓蘇州“山水相伴、人水相依”的空間特色得以延續。

水鄉古鎮再現江南風韻

在古城之外,名鎮名村和傳統村落,同樣是歷史文化保護的重要內容。古鎮古村是江南市鎮體系的重要組成部分,是聚落演變的活態標本。“水鄉”是蘇州古鎮的典型特征,它們因水成街,因水成市,因水成鎮,并通過河網水系相互聯系,相互依存,形成獨特的市鎮網絡。這些市鎮的布局與河道有著密切的關系,因河道形態不同而呈現出不同的特征,其中有依托“一”字型河道形成的帶形市鎮,如唯亭鎮;有依托“十”字形、“上”字形河道形成的星形市鎮,如甪直鎮;有依托“井”字形河道形成的方形市鎮,如周莊鎮;有依托網狀河道形成的團形市鎮,如同里鎮。

蘇州充分認識到名鎮名村和傳統村落在歷史文化保護方面的重要價值,率先制定實施了《蘇州市古建筑保護條例》《蘇州市古村落保護條例》《蘇州市非物質文化遺產保護條例》《蘇州市歷史文化名城名鎮保護辦法》等法規規章,并在全市范圍內開展了古鎮古村老街的普查和保護線劃定工作,將138個有歷史文化價值的古鎮、古村、老街全部納入保護范圍。

數字孿生助力名城保護

數字化、信息化等新技術是名城保護的重要支撐。蘇州將數字孿生技術率先應用于19.2平方公里的歷史城區,搭建“CIM+古城保護更新”應用場景,將建筑、道路、水系、地下空間等不同類型的要素進行數字化建模,在全國率先建成可看、可感、可知的數字孿生古城。

打造數字孿生古城對于催化名城保護、城市更新和治理方式變革具有重要意義。通過對重點園林、文保建筑和道路、橋梁、水系、地下管線等全要素的數字化,監控、診斷、預測古城內各類要素,為古城保護更新和精細化治理提供有力決策支撐。面向公眾開放部分非密數據,上線“蘇周到-數字古城”欄目,引導廣大市民通過數字化方式,深度體驗古城園林、文保建筑、戲曲及其他非物質文化遺產的獨特魅力,讓公眾深度體驗古城小橋流水園林式“慢”生活以及古城現代化社會繁榮場景。

未來蘇州將以CIM平臺為核心載體,促進更多部門專題數據分級分類、精準落圖,實現更寬領域應用場景及時匹配、精細搭建,同步推動更多數字化成果面向社會公眾開放,結合AR、VR等互動技術,積極打造沉浸式的“元宇宙”體驗場景,全面煥發蘇州古城新魅力。

保護中發展古城演繹現代生活

1986版蘇州市城市總體規劃確立了“全面保護古城風貌,積極建設現代化新區”的總方針,之后的歷版城市總體規劃繼承和延續這一原則,指導蘇州逐步從“跳出古城、發展新區”“東園西區、一體兩翼”發展成今天的多中心、組團型城市格局。通過科學的規劃,全面、整體保護了古城格局和風貌,推動了新城新區建設,形成古今輝映“雙面繡”的城市特色。在古城保護過程中,蘇州堅持古城保護與現代生活兩相宜,做好“整體保護與有機更新、特色塑造與品質提升、環境治理與設施配套、民生改善與社會和諧、業態轉型與文化興盛”,通過微更新等方式,讓歷史建筑、傳統街巷成為容納現代生活、居民滿意的宜居空間,使古城更有溫度、更具吸引力。

古城水系夢回姑蘇城

水是蘇州的靈魂,“君到姑蘇見,人家盡枕河”“綠浪東西南北水,紅欄三百九十橋”。近十年來,蘇州推進古城河道恢復,實施“自流活水”、清水工程,重現東方水城的獨特魅力。

在消失了半個世紀后,2020年,中張家巷河獲得重生。短短607米,耗時15年。為了做到原樣修復,河道駁岸使用的都是老石頭金山石,每一塊都從民間收集而來,走在石板路上,可以看到許多大戶人家的界石刻字,正所謂“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”。如今的中張家巷河不僅連通了平江片區的水系,串聯了沿線文化景點,更成為特色的水上游覽線路、展示水城魅力的重要場所。

中張家巷河

2013年,古城“自流活水”工程竣工,通過設置婁門堰、閶門堰等,形成北高南低的水位差,每天將太湖250萬立方米的優質水源引入分配到古城百余條河道,稀釋和沖換城內河道的污染水體,實現古城水系每日一更新、山塘河每日兩次更新,盤活了古城水系,實現了古城河道全面活水、持續活水、自流活水。

環河步道慢行千年路

環古城河是蘇州古城歷史印記的完整邊界,是姑蘇氣質的重要展示窗口。2015年年底,蘇州環古城河健身步道正式貫通,全長15.5公里,串聯起八個古城門、獅子林、山塘街等十幾處名勝古跡。根據沿線歷史文化資源和環境特色,步道共分為11段,每段都有不同的景色。在東段步道,穿過相門登上城墻,向東遠眺東方之門,感受蘇州的現代化都市,向西鳥瞰古城和遠處的獅子山,感受古城的清亮淡雅底色。在西段步道的盤門上,又能感受蘇州不同時期的歷史積淀。盤門是國內唯一保留完整的水陸并列古城門,見證了蘇州因大運河而興的歷史進程。

環古城河健身步道

環古城河健身步道建成以來,為市民休閑和鍛煉提供了活力場所,給游客提供了慢游古城的新路線,展現了蘇州的千年古城韻味,成為最受市民游客歡迎的城市公共空間。

雙塔市集市井煙火氣

雙塔市集改造是蘇州古城保護更新的有益嘗試。在雙塔市集,既可以看到退休老人在賣菜攤位上擇菜講價,也可以見到年輕游客捧著咖啡杯在市集里拍照。改造后的雙塔市集不再只是一個傳統菜場,而是吸引不同人群,讓更多人在老菜場遇見蘇州市井生活的社區博物館。

雙塔市集

自2019年起,蘇州決定對38個城市傳統菜市場進行標準化改造,雙塔市集就是其中之一。坐落在古城官太尉河旁,雙塔菜場藏了許多人記憶中蘇州的味道。改造后的雙塔市集,不但銷售居民日常所需的蔬菜水果、柴米油鹽,還成為一個將購物、娛樂、學習、休閑融為一體的藝術空間。通過積極導入新業態,新增網紅咖啡店、酒肆、茶館等15個特色小吃檔口和一個小型共享表演舞臺,增設藝術裝置展覽區,定期推出各種跨界活動,市集外增設24小時無人社區書店。周末時,雙塔市集還會舉辦音樂、策展、美食、小書房、手工匠人等活動。

活化再利用文化經濟比翼齊飛

蘇州傳承歷史文化并活化利用,堅持江南文化的創造性轉化、創新性發展,以更高視野、更大格局塑造江南文化,推動歷史文化保護與文商旅產業發展雙贏,打造文旅文創新場景,激發文化活力,推動經濟發展。推進蘇州園林和非物質文化遺產的轉化和發展,創新呈現更多繁華雅致的江南風物,打造出一張張令人印象深刻的“江南名片”,不斷擴大江南文化的影響力,增強城市綜合吸引力。

酒店改造老宅新角色

姑蘇古城是外地游客來蘇州的首選旅游目的地。但古城入境過夜接待人數僅僅只占蘇州市區的14.31%,遠小于工業園區的60.92%和高新區的19.77%。缺乏高品質、多元化的旅游接待設施是古城留不下游客的癥結所在。針對這一難題,近年來,蘇州盤活古城內的古建老宅,引入社會資本和專業運營團隊,將其改造成為高品質的酒店民宿,產生了良好的社會效益和經濟效益。有熊酒店是其中最受游客好評,最具影響力和知名度的典型代表。

有熊酒店原為“嘉園”,始建于乾隆年間,至民國時,被建筑大師貝聿銘的叔祖、蘇州“顏料大王”貝潤生購入改作私家宅院。酒店改造時,在保留了原有庭院格局的基礎上,融合了古典園林的美學思想和現代建筑的設計理念,為游客帶來了移步換景、詩意棲居的空間體驗。酒店不只局限于住宿功能,還與古城聯動,利用緊鄰北寺塔、拙政園的優勢區位,策劃私家旅游路線,為游客帶來獨特的歷史文化體驗。有熊酒店為古建老宅的價值轉化探索了有益路徑,既讓老宅煥發了全新的生命力,也有效提升了古城的旅游服務能力和水平。

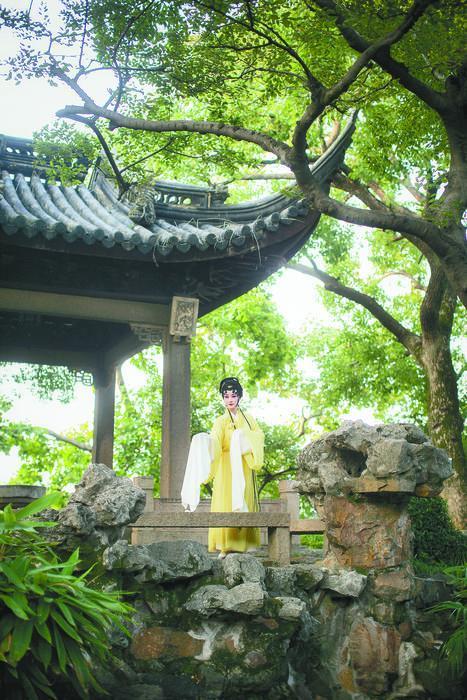

園林旅游沉浸新體驗

古典園林是蘇州的金名片,是江南文化的代表符號。近年來,蘇州將園林作為傳承、展示江南文化的舞臺,做出了許多成功的探索和嘗試。通過大力發展園林文化衍生品,文創產品設計推陳出新,打造了一批體驗店、精品店,再現江南人文傳統和地方風俗。豐富中國傳統美學內涵,對江南文化進行“積極融合、創造發展、創新轉化”,把具有當代價值的文化精髓提煉到園林旅游中,為游客提供場景式文化體驗。滄浪亭中聽《浮生六記》、網師園夜賞《游園驚夢》、耦園中看“江南小書場”、藝圃品茗、可園聽書,都已經成為蘇州古典園林更時尚的“打開方式”。

滄浪亭《浮生六記》演出

蘇州園林也在汲取當代元素的發展過程中,融合新媒介、新技術,煥發了全新的生命力。網師園融合傳統曲藝文化、夜文化,將有形的世界遺產與無形的非物質文化遺產完美結合。獅子林突出定制化旅游服務,游客可以在開園前一小時,提前入園,在無眾人打擾下靜心游賞。拙政園利用多媒體技術,將種種雅趣場景重構,打造江南立體山水畫卷,展現夜間園林的動態美學。

非遺轉化古韻新意境

蘇州的非物質文化遺產璀璨生輝,“蘇工蘇作”舉世聞名。作為“手工藝與民間藝術之都”,蘇州可以生產幾近所有傳統工藝美術品,通過現代化轉化,古韻之中,融合新意,蘇州非遺已成為新時代的閃熠明珠。

非物質文化遺產融入了日常生活,成為現代生活的一部分。拙政園內,游人觀摩學習“雖由人作,宛自天開”的蘇派盆景,非遺傳承人帶領游客觀摩盆景修剪操作,體會蘇派盆景的審美旨趣及文化內蘊。蘇繡作為蘇州非物質文化遺產的代表,在技藝上迭代演進,在題材和理念上吐故納新,形成了涵蓋設計、版權、生產、交易、人才等產業要素的全產業鏈,促進蘇繡產業在新時代仍保持旺盛活力。

非物質文化遺產融合現代技藝,成為了蘇州的新名片。在舉辦“中國蘇州創博會”基礎上,蘇州進一步推出“新手工藝運動”,形式上融合現代理念,內容上貼近現代生活,生產上結合現代工業。自2015年起,“新手工藝運動”展示近1200件優秀成果,在國內外多個城市巡展,參與設計師達到700余人,促進了傳統手工藝產業的轉型升級,提升了“蘇州制造”的文化內涵。

傳承中弘揚堅持講好中國故事

蘇州以更高視野、更大格局塑造江南文化,凝聚蘇州精神,幫助人們理解和認知歷史文化遺產中蘊含的強大精神力量,增強人民的文化自覺和文化自信。蘇州延續園林交流的成功經驗,將歷史文化遺產帶出國門,在國際上開展文化交流活動,用西方聽得懂的語言去闡釋、傳播,主動講好新時代的蘇州故事,存異求同、點滴浸潤,不斷提升江南文化影響力,讓世界更好了解蘇州、了解中國。

草鞋山遺址公園一眼望千年

在陽澄湖南岸,有一座冠以山名的土墩叫草鞋山。20世紀70年代,在草鞋山西側的山腳下,辦起了唯亭公社的第一個磚瓦窯廠,燒窯用的土都取自草鞋山。人們在取土時,挖掘到不少的陶罐、陶片,由此發現了從吳越到良渚、崧澤、馬家浜等不同文化時期的遺址遺物。經過十一次考古發掘,草鞋山的遺址遺物跨越了太湖流域、長江下游一帶石器時代到先秦時期的全部編年史,被稱為是“江南史前文化標尺”。

2020年,草鞋山遺址考古勘探完成,全面摸清了地下遺存的分布與保存情況,為遺址公園規劃奠定了科學的基礎。2021年,遺址公園核心區建成,總面積40.2萬平方米。草鞋山考古遺址公園復原史前古稻田,為市民提供先民在同一方水土上的水稻田耕作體驗,讓市民近距離感受到6000年前蘇州大地上的文明曙光和太湖流域的文明化進程。公園內還策劃開發了沉浸式考古研學、草鞋山文化大講堂等品牌項目,打造青少年學習、體驗文化遺產的“第二課堂”。市民可以在遺址公園中感受先民們造房子、種水稻、做祭臺的遺跡,頗有一番訪古探幽的意境。在“行走在遺址間”展覽中可見到國內可追溯歷史最早的紡織品——野生葛紡織品和玉斧、玉鉞、玉錛等器物,感受石器制造技藝的變化。草鞋山遺址公園不僅承載了自然人文景觀和文化服務的功能,也有效增強了歷史文化遺產的教育宣傳作用。

一城百館博物看蘇州

蘇州一直高度重視文博場館建設,著力將博物館打造為彰顯江南文化特色、打響“江南文化”品牌的重要抓手。自2012年以來,全市新增博物館50余家,總量達到102家,其中國有館74家,非國有館28家,在省文物部門備案的博物館44家。2021年蘇州博物館西館建成,與貝聿銘大師設計的蘇博本館形成“一東一西”“一傳統、一當代”“一江南、一國際”的格局,支撐了蘇博“立江南,觀世界”的總體定位。除此之外,蘇州也非常重視非遺文博場館的建設和展陳。蘇州絲綢博物館近期圍繞《紅樓夢》主題,舉辦“何以夢紅樓——江南運河上的文學、影像與絲綢”展覽,展出與原著描述相似形制、紋樣、工藝的清代服飾文物、蘇州劇裝戲具廠創作的87版電視劇《紅樓夢》服飾設計手稿,向市民呈現《紅樓夢》中的絲綢美學。桃花塢木刻年畫博物館、蘇州評彈博物館、蘇州工藝美術博物館等專題非遺博物館也相繼建成,為展示非遺技藝提供了豐富的載體和空間。

江南文化立蘇州樣本

從第一次把中國園林文化輸送到海外的“明軒”,到目前海外規模最大、最完整的蘇州園林項目“流芳園”,蘇州園林頻頻走出國門,在國際交流中扮演著重要角色。從美國紐約到瑞士日內瓦,40多座蘇州園林先后落戶30個國家及地區。近兩年,獅子林與意大利波波里花園、留園與法國楓丹白露宮多次展開線上友好交流對話,就文化特色、遺產保護、旅游服務、青少年教育等議題展開對話。

近日,聚焦蘇州傳統手工藝匠人的“非遺”紀錄電影《天工蘇作》先后登陸北美、澳大利亞、新西蘭主流院線。電影聚焦蘇州9項非物質文化遺產傳統手工藝瑰寶,透過12位非遺傳承人,講述中國匠人“擇一事、終一生”的故事,傳遞精雕細琢的中國匠心匠魂,把蘇州江南文化的精巧絕倫、秀外慧中展現在世界的大熒幕上。

蘇州歷史文化名城保護和發展的成就也逐步得到世界認可。2014年蘇州獲得“李光耀世界城市獎”,2018年被授予全球首個“世界遺產典范城市”稱號。同年,“干將路古城區段縫合復興”等古城文化、建筑、社區、產業更新案例在威尼斯建筑雙年展上集中呈現。

結語

回首過去十年,蘇州用優異的成績展現了突出的歷史文化遺產保護成效。文物保護示范效應顯現、非遺傳承能力提升、遺產價值影響力增強、文化對外交流活動豐富、文化產業發展水平進一步提升。展望“十四五”,以做強新時代世界遺產典范城市為目標,蘇州將加強考古發掘和研究,推進世界遺產申報工作,完善全域全要素保護體系。同時繼續致力于當好社會主義文化強國建設的探路者、先行軍,用文化驅動創新,促進經濟文化比翼齊飛,在國際舞臺上展示江南文化、講好蘇州故事。