市一中八角紅樓

日暉橋秦家老宅

嚴家橋糧倉

23日從市自然資源和規劃局獲悉,經普查、篩選、認定、專家論證等流程后,近日市政府正式公布無錫市區第三批次歷史建筑保護名錄,共有133處保存完整、特色顯著的歷史建筑入選。

獨特資源 8處新中國成立后建筑上榜

此次公布的無錫市區第三批次歷史建筑保護名錄,按行政區分,梁溪區72處、濱湖區4處、惠山區16處、錫山區41處。按所處地區分,位于清名橋沿河歷史文化街區59處、惠山古鎮歷史文化街區11處、榮巷歷史文化街區4處、蕩口歷史文化名鎮18處、禮社歷史文化名村10處、嚴家橋歷史文化名村7處、玉祁老街6處、八士老街8處、東房橋古村2處、寨門古村2處、黃土塘古村3處、陳市(陳墅)古村1處、零散分布2處,歷史建筑呈現數量多、分布廣的特點。

無錫的老建筑有很多,不過歷史建筑的認定并非越老越好,而是要突出歷史文化、風貌特征、地域特色等價值。在此次公布的保護名錄中看到,清代及清代以前建筑47處,民國建筑78處,新中國成立后建筑8處。位于無錫一中校園內的八角紅樓就是其中一座“年輕”的老建筑,它是新中國成立初期由無錫市教育主管部門根據蘇聯的學校建筑模式建造,作為教學樓一直沿用至今,也是無錫一中現址上最早的教學大樓,其特有的八角頂和紅磚墻成為整個無錫一中校園建筑的標志性元素。八角紅樓不僅是無錫教育發展史上具有代表性的建筑物,其建筑本身也體現了時代特色。

應保盡保 把老房子“找出來”

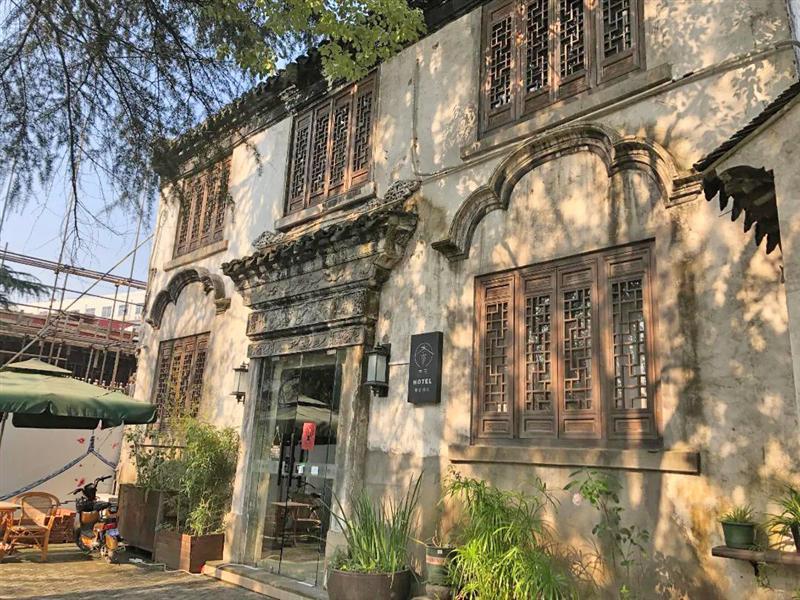

“保護歷史建筑,民居不可或缺,無錫現在保護歷史建筑的宗旨是‘應保盡保、能保則保’。”市自然資源和規劃局人士介紹,此次公布的保護名錄中,民居建筑共115處,比如,日暉橋沿河4號秦家老宅位于清名橋歷史文化街區日暉橋沿河,建于民國。秦家起初在南長街經營花邊生意,19世紀80年代由于永泰絲廠的興起,秦家也順勢開設繭行,繭行在無錫老南門一帶頗有名氣,后來便在日暉橋沿岸購置土地,興建了秦家大院。老宅有三間三進,為磚木結構,泥塑門樓完整保留雕刻精美的木質花格門、窗,展現了秦家老宅精致的古典風貌。

從類型上看,除了民居建筑,還有祠堂建筑12處,工業及公共建筑6處,涵蓋商樓、糧倉、書場、慈善機構等多種建筑形態,拓展了歷史建筑的保護類別。比如,由唐氏家族始建于清末時期的嚴家橋糧倉,是無錫近代民族工商業早期發展和嚴家橋地區作為無錫東部著名“米碼頭”的歷史見證。該組糧倉由四座圓筒形糧倉組成,每座糧倉高約5米,圓形墻體由青磚砌筑而成,外飾白色粉刷,上覆小青瓦攢尖頂,既融合于白墻黑瓦的水鄉風貌,又呈現出獨特的空間造型,體現了傳統建筑結構對于米糧等物資倉儲需求的適應性,是留存至今為數不多的傳統倉庫建筑優秀案例。

測繪建檔 實現歷史建筑“一棟一冊”

歷史建筑作為城市傳統文化的精髓凝結,是城市不可再生的獨特資源,也是影響城市核心競爭力的重要因素。無錫從2016年起對歷史建筑進行普查,歷史建筑被認定后,會對每個建筑單獨測繪建檔,列出保護重點,實現歷史建筑“一棟一冊”。

市自然資源和規劃局相關人士表示,目前正在開展第一批次和第二批次歷史建筑保護利用圖則的編制工作,第三批次歷史建筑的掛牌和測繪建檔工作也將緊鑼密鼓展開。歷史建筑的保護范圍和保護要求將納入“城市紫線”的管控范疇,無錫市歷史建筑信息管理平臺也將于今年年底實現試運行。(蔡佳)