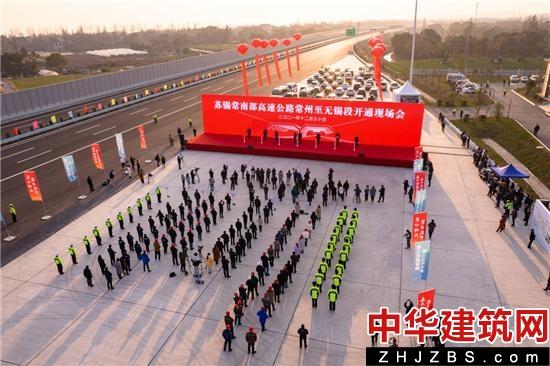

本報訊 2021年12月30日,蘇錫常南部高速公路常州至無錫段開通現場會在太湖東清障救援處置點舉行,江蘇省副省長儲永宏宣布全線開通。由中鐵四局參建的國內最長的水下隧道——蘇錫常太湖隧道,也正式啟用通車。

蘇錫常南部高速公路常州至無錫段位于江蘇南部跨越太湖水域,構建起滬寧間第二條快速通道,是我省“十五射六縱十橫”高速公路規劃網中“十五射”的重要組成部分,也是長三角地區重要的城際交通要道。項目的建成將串聯起蘇錫常三地,有效緩解目前滬寧高速公路車流飽和的狀況,進一步促進長三角交通、旅游、產業融合,對打造交通運輸現代化示范區、促進蘇錫常都市圈建設、推進長三角一體化、服務“強富美高”新江蘇現代化建設等具有重要意義。

蘇錫常南部高速公路常州至無錫段起自常州前黃鎮,跨越錫溧漕河改線段、新長鐵路,與錫宜高速公路交叉,下穿邀賢山后進入無錫馬山境內,穿越太湖梅梁湖,終點在南泉接無錫環太湖高速公路,全長43.90公里(無錫段22.43公里,常州段21.47公里),全線采用雙向六車道高速公路標準建設。全線設置互通式立交7處,太湖、邀賢山2處公路隧道,太湖灣服務區1處、清障救援處置點2處,互通匝道收費站4處。其中10.79公里的太湖隧道為目前國內最長的水下隧道,橫斷面采用折板拱兩孔一管廊形式,兩側行車孔單孔凈寬17.45米、凈高7.25米,中間為管廊。

蘇錫常南部高速公路常州至無錫段建設規模大、施工技術難、安全風險高、環保要求嚴,工程建設極具挑戰。超長超寬太湖隧道采用水中圍堰分倉逐段施工,圍堰打設鋼板(管)樁總長4.2萬米,澆筑砼總方量達200余萬方,隧道基坑開挖土方達1000多萬方;太湖隧道結構混凝土的抗裂防滲要求高,1.4公里長圍堰和基坑位于湖底8至15米深厚淤泥段落,集超長水中圍堰、長大深基坑、多種支護形式施工于一體,涉水作業經歷四個汛期;同時,項目位于我國經濟發展最快的長三角蘇南地區,穿越太湖水域和國家級風景區、生態區,環保要求嚴格。

四年來,中鐵四局全體參建員工奮戰在太湖之畔,頭頂烈日戰酷暑,傲立風雪斗嚴寒,為打造品質工程典范而拼搏奮斗。在全線率先完成了首節底板、首節頂板、首次陸島轉換、畫舫完工、圍堰合龍、底板貫通、頂板貫通、圍堰回填、末次回水等重大節點目標,全面實現了“施工大干快上,品質精益求精,黨建守正出新”的管理目標,為全線按期通車奠定了堅實的基礎。

該項目是江蘇第一批公路水運品質工程示范創建項目,其中太湖隧道為交通運輸部首批立項的科技示范工程,項目建設倍受社會各界關注。打造新時代江蘇高速公路建設新品牌、新時代全國超長超寬水下隧道示范工程是蘇錫常南部高速建設者的追求。自開工建設以來,緊緊圍繞“工程優質、資金安全、人員廉潔、群眾滿意”的理念,秉承“匠心鑄品、聚力筑夢”新時代交建局精神,堅持標準化建造、綠色化生產、信息化管控、精細化管理,積極開展平安百年品質工程創建,工程建設取得了豐碩成果。聚力攻關品質提升,組織編制了路基、橋梁、通道、隧道等分項工程精細化管理細則,形成一整套精細化管理實施細則。建立混凝土結構抗裂及防水、主體結構混凝土制備、主體結構施工縫設置與處理成套技術體系,構建長壽命耐久型鋪裝結構,形成清水混凝土成套技術方案。開展混凝土溫控技術、四倉流水作業圍堰施工組織技術方案、圍堰-基坑圍護滲流控制、湖底隧道開挖淤泥就地固化及填料化利用等研究,為打造優質耐久、安全可靠工程提供了堅實的技術支撐。編制完成地方標準1項、企業標準2項、團體標準2項以及省部級工法3項、企業工法1項,形成技術指南5項,獲授權發明專利10項,其中德國授權專利1項。著力建造智能隧道,太湖隧道以“安全、智能、綠色、舒適”為目標,結合5G技術、北斗精確定位、光纖檢測、多目標雷達跟蹤、光譜檢測、大數據分析等技術,通過視覺疲勞喚醒系統、交通事件檢測及預警系統、智能無極調光照明系統和隧道通風運營節能系統等,推動現代高新技術與高速公路建設的深度融合,打造了一條智能隧道。全力打造美麗太湖工程,建立貫穿全建設周期環境監測長效機制,建設全封閉混凝土供應中心、鋼筋加工配送中心,實現生產粉塵、固體垃圾“零”排放。定期開展藍藻打撈、增殖放流,實施湖面補償,促進太湖生態環境修復。全面引入太陽能、空氣能等綠色能源,實施廢棄混凝土綠色處理,實現資源循環利用。結合太湖天水一色、延綿無邊的山水輪廓,在滿足使用功能的條件下,隧道兩側的出風口設計為“碧玉螺”和“畫舫”造型的風亭并加以亮化,將風亭完美的呈現在翠林綠波之間,成為太湖水域一道靚麗的風景線。(金瑾秋 蔡朝陽 王曉娟)

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號