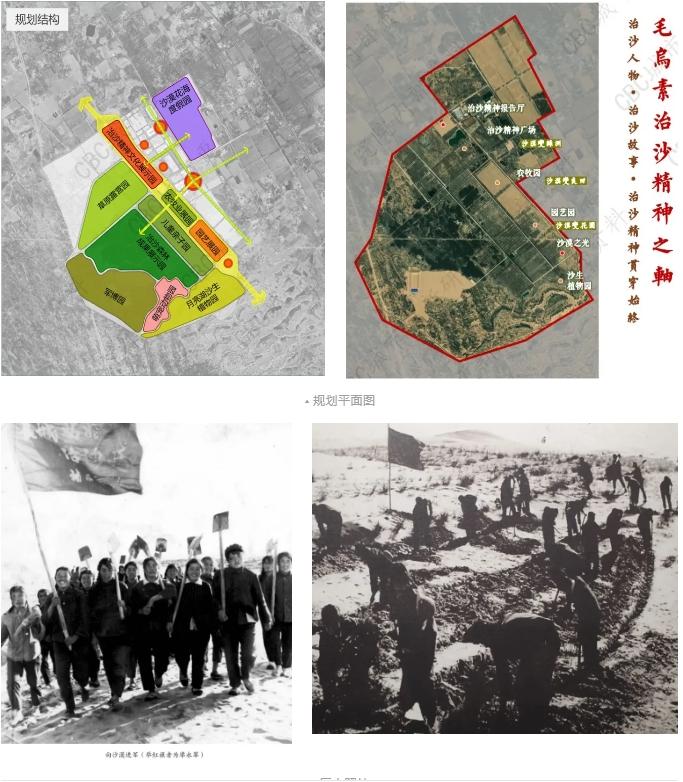

2023年,榆陽區區委區政府聯合都市更新集團發起榆陽區補浪河女子民兵治沙連研學營地“林田湖草沙綜合治理項目”(沙漠園博園)設計大師工作營(下文簡稱“補浪河大師工作營”),聚焦榆林獨特而廣大的防沙治沙成果,力圖深入挖掘并整合這些獨一無二的潛在自然人文歷史資源,規劃展現榆林毛烏素沙漠的過去、現在和未來,打造獨具特色的“沙漠生態園博園”。

基于項目的復雜性,特采取“大師工作營”模式,形成項目策劃、規劃、景觀、建筑、燈光照明、公共藝術、視覺導覽等多專業的系統性工作平臺,實現全生命周期動態、有機的管理,形成整體實施型空間藍圖。本文為全國工程勘察設計大師趙元超領銜團隊的治沙精神報告廳設計解讀,通過建筑設計頌揚堅韌不拔的奮斗精神,鑄就沙漠中的“永恒之作”。

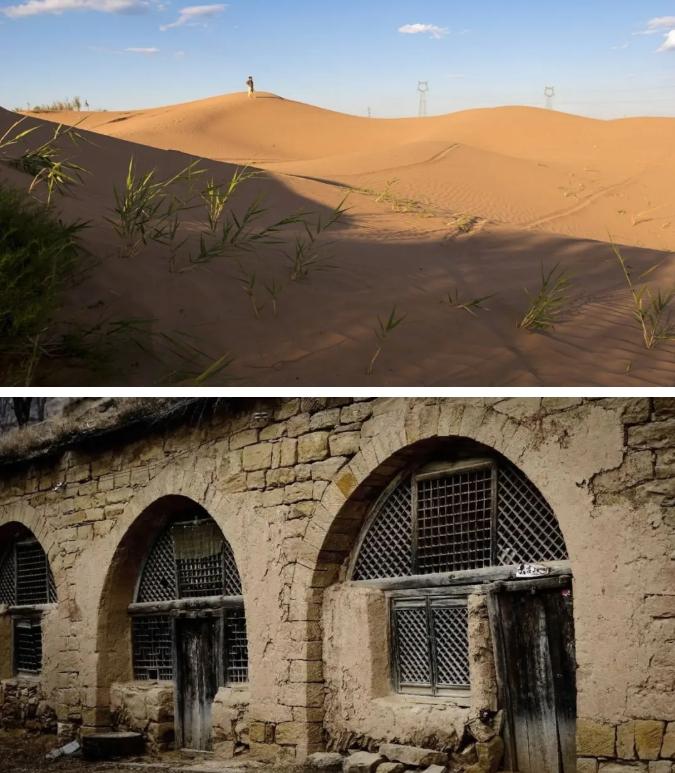

補浪河景區位于陜西省榆林市,地處毛烏素沙漠南緣,陜蒙交接地帶,長期面臨土地資源貧瘠、沙漠化嚴重等問題。毛烏素沙漠的治理,是關乎全人類生存環境的全球性重大課題。此外,補浪河景區作為城市周邊的生態景區,不僅承載著展現地方特色的重任,更肩負著傳承和弘揚治沙精神的歷史使命。然而,在開發與建設的道路上,景區面臨著諸多限制。每一棵樹,都是治沙人辛勤汗水的結晶,是寶貴的生態成果,需要得到最嚴格的保護與珍視。

既要秉持生態平衡的理念,又要深入挖掘和展示治沙文化的深厚內涵與獨特價值,力求在保護與利用之間找到最完美的平衡點,是補浪河景區發展面臨的重要課題。

在此背景下,榆陽區區委區政府聯合都市更新集團發起榆陽區補浪河女子民兵治沙連研學營地“林田湖草沙綜合治理項目”(沙漠園博園)設計大師工作營,聚焦榆林獨特而廣大的防沙治沙成果,力圖深入挖掘并整合這些獨一無二的潛在自然人文歷史資源,打造獨具特色的“沙漠園博園”。項目以策劃為先導,先由策劃團隊提出“沙漠園博園”的整體定位,精心策劃了十二個園中園的主題旨在突出項目的核心亮點。接下來,規劃團隊與策劃團隊緊密攜手,對景區的生態資源特征進行深入細致的分析,并以此為基礎構建科學、可行且富有前瞻性的規劃框架。再由建筑、研學、智慧、燈光照明、公共藝術、視覺導覽等領域的專家與團隊,從不同專業的獨特視角,為補浪河景區帶來更多更具創意性的設計作品。

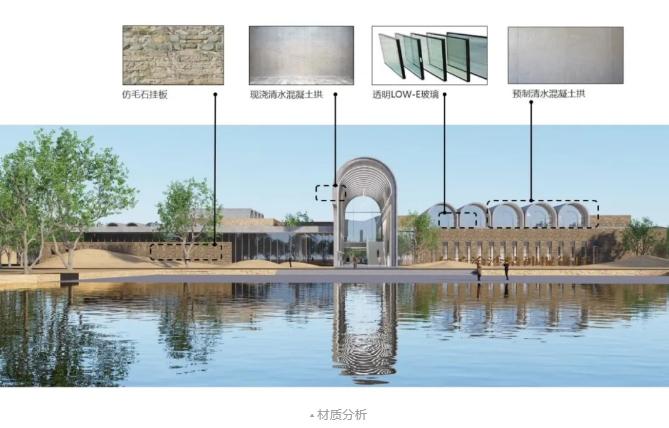

治沙精神報告廳,作為補浪河景區的重要標志性建筑,承載著治沙精神延續與弘揚的重大使命。都市更新集團邀請到了全國工程勘察設計大師趙元超,趙元超大師團隊基于對項目背景和治沙精神的深刻理解,匠心獨運地設計了治沙精神報告廳,作為治沙精神展示、研學教育,以及相關活動的承載地。該建筑全面采用當地特色石材與清水混凝土作為主要建材,不僅體現了對自然資源的尊重與高效利用,還巧妙地將混凝土的可塑性發揮到極致。

現狀解讀及方案思路生成

補浪河女子民兵治沙連,作為中國榆林地區生態修復領域的璀璨明珠,承載著重要的歷史使命與時代價值。該項目聚焦于沙漠化土地的治理與生態環境的改善,通過人工植綠等一系列舉措,旨在逆轉自然退化趨勢,提升當地民眾的生活質量。其中,補浪河女子民兵治沙連作為核心力量,在極端艱苦的條件下展現出非凡的勇氣與毅力,成為了治沙精神的生動詮釋者。如何大力弘揚補浪河女子民兵治沙連治沙精神的時代內涵,體現精神內核,建設榆陽區補浪河女子民兵治沙連等生態文明教育基地,是本次設計任務中需要考慮的一項重要因素。

現狀痛點

旅游資源潛力未充分挖掘:盡管項目基地蘊藏著豐富的旅游潛力與價值,但目前其旅游資源的開發尚處于初級階段,游客體驗單薄,未能形成良性循環的旅游經濟生態,限制了其作為旅游目的地的吸引力與經濟效益的全面提升。

紅色文化傳承不足:補浪河女子民兵治沙連的光輝歷史與英勇事跡,作為寶貴的紅色文化資源,其傳承與展示尚顯不足。當前宣傳手段與展示平臺有限,難以全面挖掘并展現治沙精神的深刻內涵與時代價值,限制了這一精神在更廣泛社會層面的傳播與影響力。

基礎設施不完善:項目基地及周邊區域的基礎設施建設亟待加強,特別在交通可達性、住宿條件、餐飲服務等關鍵領域存在明顯短板。這不僅影響了游客的到訪意愿與滿意度,也限制了該區域作為文化學習與歷史體驗目的地的進一步發展,使得其豐富的文化價值與自然資源未能得到充分的開發利用與展示。

亟待解決的問題

如何充分挖掘旅游資源,提升游客體驗,促進資源利用最大化?

如何加強紅色文化的傳承和宣傳以及對治沙精神內核的展現?

如何完善基礎設施建設,提高游客滿意度和舒適度,增強區域經濟發展?

現場照片

解決方案的切入點

旅游資源開發:立足于整個園區規劃的戰略高度,緊密結合現有規劃條件,制定一系列科學合理的發展計劃與策略,不僅著眼于自然風光的極致展現,更深入挖掘人文歷史的獨特魅力,將自然景觀與人文歷史無縫融合,打造獨具特色的旅游觀賞體驗,全面提升游客體驗度及園區品質。

紅色文化傳承,治沙精神體現:為了讓補浪河女子民兵治沙連的英勇事跡和治沙精神煥發新的時代光芒,我們將采取多元立體的傳承與宣傳手段。如通過定期舉辦紀念活動、放映歷史紀錄片、組織研學旅行等方式,加強紅色文化的傳承與宣傳,同時結合治沙精神理念,通過建筑方案打造精神堡壘,形成園區軸線上重要的空間節點。

基礎設施建設:秉持經濟高效的原則,通過精心設計,對現有基礎設施進行大力投入與改造,重點優化游覽路徑、提升交通便捷性、改善住宿條件與餐飲服務質量,旨在全方位提高游客的滿意度與園區資源的利用效率。

歷史照片

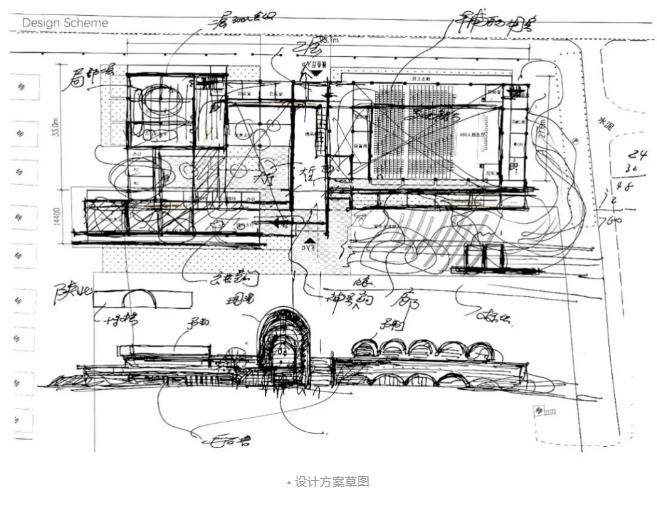

方案思路的生成

以“弘揚治沙精神,引領環境保護治理新風尚”為核心理念,通過項目設計與實施,不僅頌揚堅韌不拔的治沙精神,更樹立環境保護與治理的典范,引領社會向綠色、可持續的未來邁進。項目充分借鑒國內外環保設計精髓,針對沙漠生態,實施精準治理與策劃。選用本土植被與建材,體現治沙精神的時代性。設計方案聚焦于建筑核心空間,構建內庭院與室外展區,融合地方拱形元素,塑造獨特建筑風貌,并沿規劃主軸強化園區整體品質。同時,兼顧問題解決與長遠發展,確保項目運營與周邊生態和諧共生。

解決策略與核心思想

設計核心思想

基于詳盡的場地環境分析,精心規劃人流動線,并精選適應當地生態環境的景觀植被,與基地周邊的建筑風貌和諧共生。同時,將結構與造型設計相結合,室內室外空間一次設計成型,打造出流暢而富有層次的空間體驗。

建筑主則體采用獨特的“回”字布局,不僅寓意著循環往復、生生不息的自然法則,也象征著治沙精神的堅韌與恒久。西側與東側通過大型拱形結構緊密相連,這一設計不僅強化了建筑的視覺沖擊力,更使其成為園區規劃空間主軸上的標志性節點,承載著精神堡壘的重要使命,引導游客深入探索治沙精神與生態保護的深刻內涵。

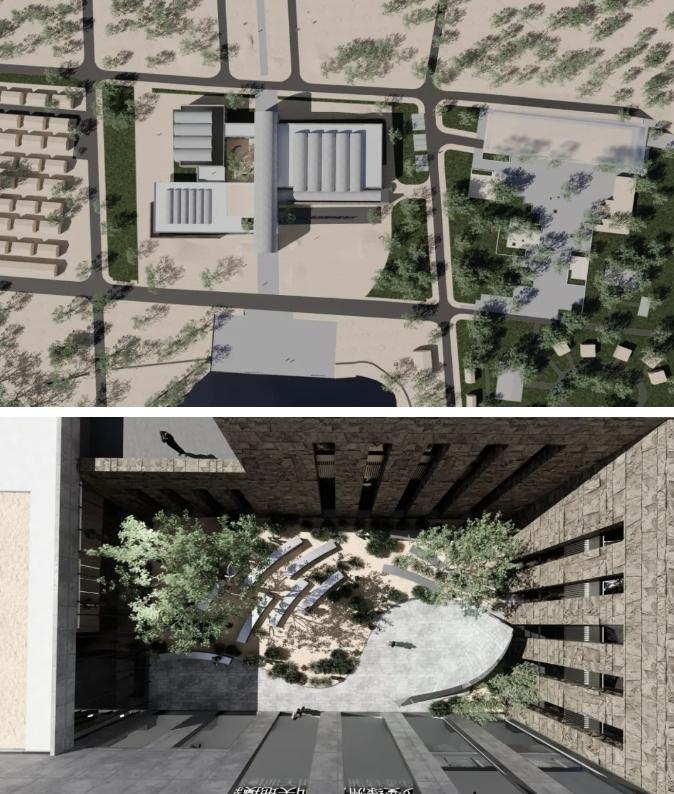

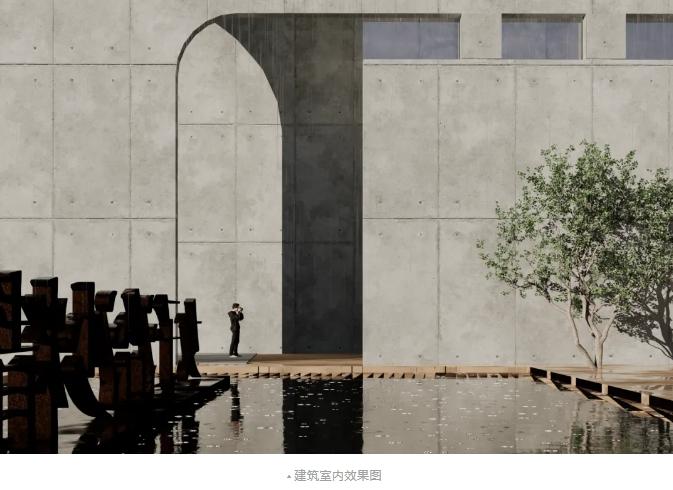

效果圖

方案對于周圍環境的呼應策略

沙漠院趣——分散而有機的院落布局

建筑布局尊重上位規劃的軸線導向,服從當地人文和自然景觀要求,力求因地制宜,從周圍的沙漠環境吸取營養,展現出匍匐于大地的建筑形態。治沙精神報告廳整體采用小體量組合式布局,以削減建筑高度和體量,使其與廣袤的沙漠景區環境構成良好的關系。設計秉持經濟性、適用性原則,項目總體布局舒展、面對人工而建,與周邊已有餐廳聯系緊密,對各個空間尺度的把握精細,立足最大化建筑功能空間使用效率。建筑整體呈風車型構圖,從空中遠眺,建筑自然延展,舒緩的融入沙漠環境之中。

平拱結合——獨特鮮明的地域特色

平屋頂與拱形屋頂的結合,既保留了現代建筑簡潔、舒展的特點,又展現了陜北傳統建筑的韻味。平屋頂在沙漠中形成一片開闊的空間,使得報告廳內部空間可以充分利用,為研學及旅游客群提供充足的學習及活動區域。而拱形屋頂則為報告廳提供了一個獨特的視覺標志,增加建筑在沙漠環境中的標識性。

從材料運用層面,設計最大化利用地域材料,以材料本體的物質性操作,呈現出場所精神、文化延續;從文化元素應用層面,充分結合當地傳統民居——窯洞,使建筑地域化形象深入人心;從設計層面,建筑保持延安特色的同時現代浪漫,表現勇于“誓把黃沙變綠洲,敢叫日月換新天”的變革精神。建筑主入口采用了一個5米半徑的混凝土拱圍合成一片半室外空間,南北向延展近69米,形成一個純凈而有韻律感的神圣場所,連接東西側的室內功能空間。一方面做為治沙精神的一種隱喻,另一方面創新地將傳統民俗窯洞元素融入現代設計之中,創造出既富有文化底蘊又極具視覺沖擊力的獨特風格。

內外交融——適宜的材料與生動的光線

建筑外墻采用類似于沙漠顏色的彩色混凝土來表現,使建筑形體更具立體感,猶如從黃砂中生長而出,極大的豐富了建筑的表現力,內斂的表達了治沙精神過程中的艱辛與困難。建筑室內空間開場流動而富于變化,時而舒展典雅,時而充滿韻律。主門廳的拱形展廊正對著幾百米開外的景區精神雕塑,配合天光的引入和內部庭院掩映,營造有別于室外一望無垠的高聳空間。

主創設計師觀點

初次來到項目基地,面對廣闊的沙漠風光,看到治沙連留存的營房,不由得贊嘆當年在艱苦環境中治沙的前輩們,完成這次設計任務的關鍵就是不僅要體現治沙精神,更要體現治沙精神的時代特質,讓人們感受到炙熱的精神內核。建筑設計思路要與園區整體規劃相協調,作為一個重要的空間節點,豐富園區打造“沙漠生態園博園”的整體設計構想。

提高項目完成度:從方案設計階段統籌考慮建筑落地性,扎根當地客觀條件,取材于當地,選取適合周邊風貌的建筑材料以及適宜生長的景觀植被,通過充分的策劃統籌和運營前置,實施把控設計細節,可以確保項目的可行性和創新性,保障方案落地完成度。

優化資源配置:設計階段策劃統籌,明確設計任務以及工作界面劃分,合理分配設計團隊資源,盡最大程度避免后期階段的錯漏碰缺。

提高團隊協作效率:在大師工作營中,團隊成員共同參與策劃統籌和運營前置,利用Rhino,grasshopper,三維協同,AI輔助設計等一系列新型高效配合工具,有利于提高團隊協作效率,縮短項目周期。

增強市場競爭力:運營前置有助于項目在上線之初就吸引用戶關注,在項目初始為甲方對之后運營中產生的各種問題進行假設模擬,提前減輕或規避可能會產生的問題,從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

方案總結

項目作為治沙園博園整體規劃的一部分,是毛烏素沙漠里的一顆明珠,前人栽樹后人乘涼,我們要將治沙精神一代代的進行傳承,為后人講好治沙故事,這不僅是對治沙精神的傳承,更是對前人的致敬;后期園區內通過舉辦紀念活動,對補浪河女子民兵治沙連英勇事跡進行宣傳,通過建設紅色教育基地、開展研學活動等方式,讓更多人了解和傳承紅色文化。此外,可以與周邊紅色旅游景點聯合推廣,形成紅色旅游線路。

生態旅游:在保護生態環境的基礎上,充分挖掘、展示項目基地的自然景觀與生態價值。開發一系列生態旅游項目,如徒步、騎行、觀鳥等,吸引游客前來體驗。加強綠色出行宣傳,提倡低碳環保的旅行方式,進一步改善當地環境。

鄉村旅游:結合項目基地的鄉村特色,發展鄉村旅游業。挖掘當地的民俗文化、非物質文化遺產等資源,打造獨具特色的鄉村民宿、農家樂等旅游產品。同時,加強鄉村旅游基礎設施建設,提高游客滿意度的同時,改善周邊居民的生活品質,提升幸福度。

產業融合:助力推動園區與周邊產業進行融合發展,振興“伙場經濟”:通過科學合理利用周邊村落閑置土地和庭院空間,推動農村經濟發展,增加農民收入,改善農村人居環境,大力發展“伙場經濟”。

建筑室內效果圖

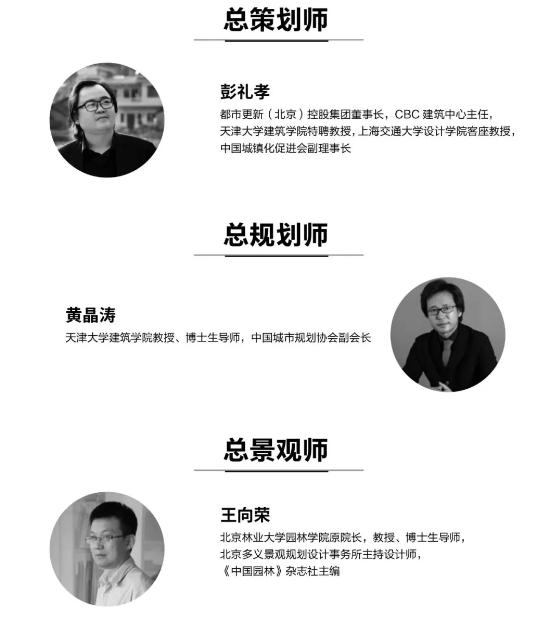

補浪河大師工作營由都市更新(北京)控股集團董事長、CBC建筑中心主任彭禮孝擔任總策劃,天津大學建筑學院教授黃晶濤擔任總規劃師,北京林業大學園林學院原院長王向榮擔任總景觀師,寧夏沙坡頭旅游產業集團有限責任公司原董事長陶能擔任運營總顧問,北緯開營(北京)教育科技有限公司董事長季大偉擔任研學總顧問,北京同衡和明光電研究院院長榮浩磊擔任燈光照明總顧問,中央美術學院城市設計學院原院長王中擔任公共藝術專家,王者聯合藝術總監王成福擔任視覺導覽專家,形成大師工作營總師團隊,構建以總師統籌指導為核心的多專業面對面工作平臺,對項目建設過程中的關鍵性問題進行把關與指導,在整個推進過程中動態陪伴項目成長,指導補浪河建設。

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號