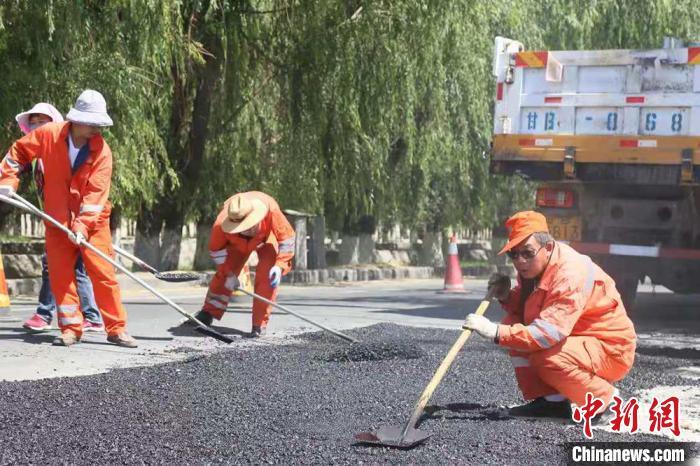

養護工修補油路。(資料圖)受訪者供圖

修橋補路、清理路面垃圾、鋪灑防凍液……“平凡枯燥”公路養護工作和生命安全息息相關,為保證公路安全,養護工經常在作業區連續施工,吃住在工地,以最快時間完成安全保障工程。每一個養護工就如同一顆鋪路石,雖然渺小但不可或缺,在日復一日中不知不覺已經與公路“融為一體”。

公路養護工每年入冬以后,必須在道路兩旁備防滑料。受訪者供圖

1952年初春,新中國第一代養路人鄭占乾等人來到嘉峪關,為了阻擋風沙對房屋和公路的侵害,鄭占乾號召職工和家屬在簡陋的道班工房前種下一排楊樹,在戈壁增添了一絲生機,也象征著“扎根戈壁、艱苦奮斗、無私奉獻、甘當路石”的精神。

王有平時任甘肅省嘉峪關公路局雄關公路段養護站站長,1986年17歲的王有平子承父業成為了馬鬃山公路段的養護工,該辦公場所70公里之外才有人煙,“茫茫的戈壁灘,土坯房,從井里打出來的稅還澀澀的”。這份“戈壁安靜”讓他耐住性子學習了機械修理,鉆研學習經常連續幾個小時“顧不上喝水”,也正因如此,他成了機械修理的行家里手。

王有平和同事粉刷輪廓標。(資料圖)受訪者供圖

今年是王有平在公路工作的第34個年頭,他回憶,當時嘉峪關沒有高樓、景區,市區內南北走向只有三條路,東西走向一條路,單車道。

從普通養路工到機械運輸修理工再到公路工程統籌規劃,王有平從未離開過公路一線,從公路養護的“門外漢”成長為“多面手”,在他看來,養路是一門學問,更是一種責任心,有不懂的問題就向年長的“師傅”請教學習,看業務書籍做筆記,“從我手里干過的公路工程從未返工過”。

2000年到2013年,王有平在公路工程崗位工作,他把日常養護管理工作從片面追求好路轉移到追求勞動工效和工作質量提高,利用所學知識,積極參與到嘉峪關市道路新修工作中,一條條寬闊的市區道路和鄉村道路暢通了城鄉生活。

2004年4月到7月,王有平帶領公路公司100多人吃住工程現場,“晚上沙塵暴來襲掀翻了很多人的帳篷,只能等到天微微亮再進行加固。”三個月時間,在一片坑洼、鵝卵石、沙堆的古河床上修通了和誠路,為當地一企業職工生活區運送了建筑材料,水、電設施得以正常運行,王有平和同事每天工作下來“全身滿嘴都是土”,“當時沒想那么多,大家都卯足了勁保質保量完成”。

如今,嘉峪關公路四通八達的公路連接帶動著城市內外經濟發展,歲月更替、幾經滄桑,1952年種下的一排白楊樹剩下了8棵樹,60多年來,在一代代公路人的精心呵護下,這8棵楊樹已經長成了參天大樹,養護工會定期澆水,“這八顆樹身上的耐心就如同養護工前輩的真實寫照,用耐力扎根戈壁成為我們的榜樣。”

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號