“中國經濟甚至可以簡化為‘房地產+X’,判斷城市更新可持續與否的標準,就是改造后的‘X’能否帶來現金流。”

趙燕菁

廈門大學建筑與土木工程學院/經濟學院雙聘教授

上海決策咨詢委員會委員

8月底住建部發布的《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》中談到,要探索可持續的更新模式,不沿用過度房地產化的開發建設方式,不片面追求規模擴張帶來的短期效益和經濟利益。鼓勵推動由“開發方式”向“經營模式”轉變。那么,如何轉變;不同能級的城市政府在轉變過程中應該以怎樣的政策、資金進行支持;社會資本和各機構又如何參與?

10月28日,由CBC建筑中心發起的城市更新大講堂邀請廈門大學建筑與土木工程學院/經濟學院雙聘教授、上海決策咨詢委員會委員趙燕菁老師作為第六講的主講嘉賓,就“城市更新的財務平衡分析”發表了主題演講,分享了他在城市治理、戰略規劃等方面的研究和思考,深入分析了城市更新的不同財務模式及其原理和利弊。

01 財務平衡的一般規則

最近都在探討城市更新,我們在做城市更新規劃時,經常發現委托方更關心我們的財務,而不是方案。我今天選擇“城市更新的財務平衡分析”作為主題,就是因為城市更新和新城建設相比,最大的差別在于財務分析是它的核心之一,一個好的城市更新方案,首先需要建立在財務平衡上。財務分析有不同的方法,其關鍵在于委托人是誰。委托人是開發商的情況下,財務平衡也就意味著企業盈利,但同樣的平衡放在政府的立場上可能是虧損的。我今天主要從政府的立場上探討財務如何平衡,原因在于政府是整個城市更新的主導和發起人,政府的財務平衡與否決定了一種城市更新的方法是否可持續。我相信不論是居民還是開發商都需要了解政府的想法。

講到財務平衡,我今天就從最基本的財務工具說起,然后在會計的規則內從單一項目的靜態財務模式分析講到更大的城市尺度上多項目動態財務平衡問題,最后再談一談財務和賬目平衡之外的社會性成本。

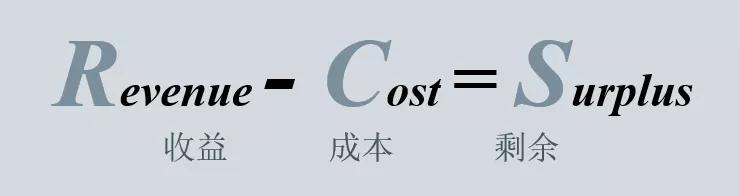

財務模型

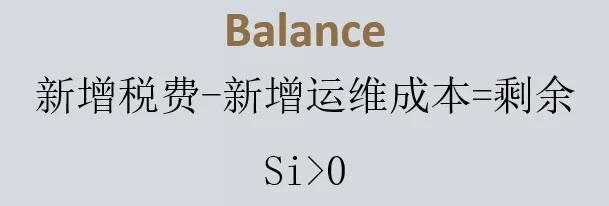

首先介紹下財務模型。我們今天主要用到的是會計知識,而不是經濟學。從最底層的邏輯來說,基本的財務平衡關系就是這么一個簡單的公式,也就意味著,所有的商業模式,無論有多么復雜,無論是居家過日子還是開工廠,成立的前提就是收益減去成本,其結果一定大于等于0,也就是有正的剩余。在這個基礎上,我們將這個商業模式拆分成為兩個階段,一是資本性投入階段,二是現金流性運營階段。

基本的財務平衡關系 ©趙燕菁

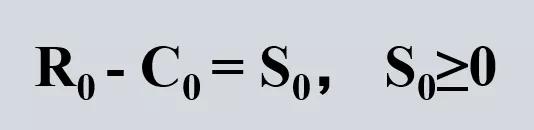

資本性投入階段,對于家庭來說可能需要買房,工廠則要購置土地和廠房、投資技術,政府建設城市需要通水通電等等。這是一筆巨大的投資,屬于固投(固定資產投資),需要一次性買下來,差一點也不行,這里就需要貸款買房,融資去建設基礎設施等等,我們稱之為資本性的收入。資本性的收入減去資本性的支出要大于0,則資本性投入階段達到財務平衡。

資本性投入階段公式 ©趙燕菁

現金流性運營階段也是一樣。家庭成立后需要收入去覆蓋按揭、水電等等日常費用,政府賣了地之后需要有稅收去覆蓋教師、公務員的工資等等。這些都是日常的收入和支出,同樣需要有剩余,差一點也不行。

現金流性運營階段公式 ©趙燕菁

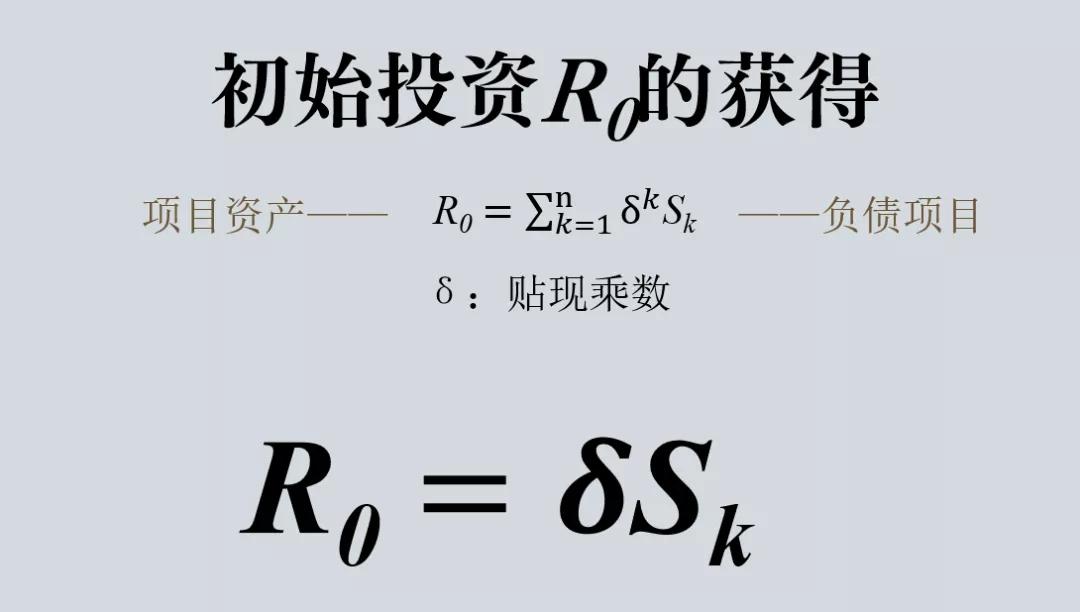

于是我們對原本的靜態公式做動態展開,就發現城市更新中所有的收支項都可以用這個方程中的6個變量進行描述。資本性的收入可以來源于賣房、賣地、賣股票等等,本質上并不是賺來的錢,而是資產未來的收益貼現,簡單來說就是將以后的收益售出了。所謂以后的收益,其實就是第二個公式中的連續性現金流收入,也就是運營性收入,來源比如工資、利潤和稅收等等。簡單來說,資本性的收入就像是賣,而運營性的收入就像是租。

“不可替代原則”

上述的兩個階段都需要平衡才能保證一個商業模式的成功,這一點對于家庭、企業和政府都是一樣。那么兩個階段之間有什么樣的規則呢?這里我們引入一個“不可替代原則”,也就意味著兩個階段的剩余不能相互替代,必須分別獨立實現財務平衡。為什么?我們分別對一二階段進行假設。

第一階段

假設借貸買房有資金缺口,原則上是不能用第二階段的剩余來補足的,原因在于這意味著當下消費的減少。這其實就是我國在改革開放之前的路線,以節衣縮食的方式發展經濟,明顯是遇到了瓶頸的;

第一階段獨立平衡 ©趙燕菁

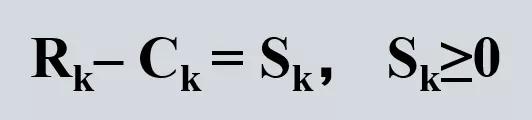

第二階段

假設一階段借的錢或者是融來的資沒有用完,原則上也不能用來貼補第二階段的日常運營投入。這就類似于通過賣地給公務員發工資,通過賣股票給員工發獎金,或者是賣港口來給老百姓發養老金。這樣的行為類似于將沒有實際賺到的錢發了出去,一旦開始就進入了龐氏循環,也就是通俗意義上的拆東墻補西墻,是不可持續的。

第二階段獨立平衡 ©趙燕菁

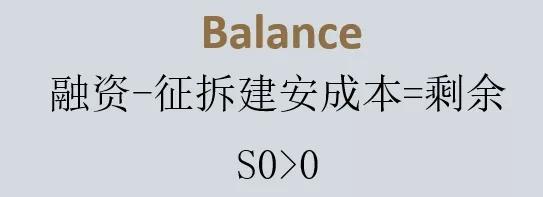

“房地產+X”

所以我們現在的城市更新,第一階段必須依靠融資,而不是節衣縮食那種傳統增長。不論是個人、企業還是國家,想要快速發展一定需要“借錢”,就好比貸款買房這個行為創造了這一筆資金,而它本身建立在貸款人的工資、年齡等等條件上,也就是第二階段的現金流。比如萬達這樣的企業建購物廣場,則需要在邊上有一塊房地產,通過房地產售賣的剩余收入覆蓋購物廣場的建設費用,而購物廣場建成后就會帶來現金流。回到政府,中國地方政府融資的主要來源就是房地產,縱觀中國發展快的城市,無一例外都是賣地多或者負債多的城市。基本上,中國的經濟甚至可以簡化為“房地產+X”,政府通過賣地來進行基礎設施建設,而“X”就是現金流。這里的問題并不在于負債多少,而在于賣完地之后,政府能否招商引資、創造稅收。如果政府依賴房地產作為主要的舊城更新手段,則判斷城市更新是否可持續的標準,就是改造后的“X”能否帶來對應的現金流。

“房地產+X”的融資模型 ©趙燕菁

02 單一項目靜態財務平衡

我們首先將上面的公式用到城市更新的局部靜態財務平衡分析中去。首先城市更新是一種現狀,而不是一級市場。在一個已經建成的城市當中,價值的產生必須要通過能夠覆蓋支出的資本的創造才有實現。在“房地產+X”的城市化模式下,城市更新的價值俘獲主要有四種途徑。

城市更新價值俘獲的四種途徑

提高強度

提高強度其實就是增容,將更新前容積率較低的老城的容積率提高,就可以從新增的容積率中獲取城市更新所需的融資;

改變用途

中國的土地存在用途管制,不同用途的土地帶來的收益不同,其市場價值也不一樣,目前國內是居住功能價值最高。通過規劃實現土地的用途轉換,就可從中獲得相應的增量價值;

提升品質

提升品質主要在于老舊物業已無法體現土地的升值,如將老舊物業品質提升,就可以通過物業升值俘獲漏失掉的土地價值;

改“大產權”

這一點是中國特有的情況,也即物業分為可自由交易的“大產權”以及可使用但不能自由交易的“小產權”,后者價值低、沒有證照,因為“小產權”沒有給國家和政府支付公共服務、基礎設施的成本,屬于“免費搭車”。而通過產權調整將后者變為前者能帶來額外的產權溢價。

通過對這四種途徑進行組合,則得出了城市更新的三種模式。城市更新規劃就是根據項目具體情況,通過選擇不同組合方案最大化改造前后的資產價值差,為實現更新項目財務平衡創造條件。

模式1:增容+改“大產權”=“住改住”

是目前多數城市更新的融資模式,也是最廣泛應用于城中村改造的路徑。對于城中村而言,這是將原低流動性的集體產權和違章搭建建筑,轉變為高流動性國有產權建筑。表面上來看,這一模式是“土地財政”模式的翻版,只不過征用對象從之前的耕地變成了住房。原本的土地財政是將農民的耕地征用并配上基礎設施,售賣給開發商以及再下一級的零售住戶或者工廠,政府通過土地金融獲得融資,從而使得商業模式成立。但在這一輪的城市更新中,改制拆房等等的收益基本上由開發商和原住民瓜分了,政府雖然沒有投入,但也沒有得到任何收益。可以說,這實際上是只模仿了“土地財政”中的第一步也就是出售土地進行融資,但第二步,也就是通過招商引資創造稅收的步驟在城市更新中缺失了。而增容導致戶數增多,產權變更了之后政府需要對更多的居民提供學校、醫院等的基礎設施,以及治安、消防、綠化等等的公共服務,在沒有額外且足夠的稅收或其他現金流的情況下,這些只會帶來更多的運維支出和財政缺口。本質上這是又一輪房地產開發,這也是中央進行制止的原因。

整體來說,這樣的模式征拆成本巨大,套用公式可以看出,為了實現當期融資和投資的平衡,政府只能壓縮可以帶來現金流的工商用地比重,提高能帶來一次性融資的居住用地比重,導致未來運營成本壓力的進一步加大。按照“不可替代原則”,公共服務運營支出只能來自稅收(財政),而不能來自賣地(金融),這也就意味著城市更新得越多,所需支出的運營成本也就越多,留給下一屆政府的財政缺口也就越大。所以,這一模式的前提是要足額征收房地產稅,真正的財務平衡一定要將未來隱藏的現金流缺口計入當期成本。

這是中國與西方發達國家最重要的區別之一,也就是稅制的不同。以直接稅為主的國家,比如美國,城市更新后新增的公共服務導致周邊物業升值,則業主繳納的財產稅就會隨之“自動”增加,政府就可以從中收回投資;而以間接稅為主的我國沒有財產稅,稅收來源主要是企業,城市更新后政府新增公共服務帶來的物業升值全部被居民無償“俘獲”,除非工商業稅收同步增加,否則政府一般都會出現財政缺口。當然,中國現在在做財產稅的試點,但不可能與西方發達國家同一標準征收,而我們目前繳納的物業管理費本質上就是房地產稅,只不過費用低到可以忽略。

模式2:增容+改“大產權”+提升品質

這一模式的最大受益方同樣是開發商和原住民。他們借由更新之名得以進入一級土地市場,將套取公共服務獲利行為隱藏于征地補償之中,攫取巨大利益;而政府則需要承擔新增的公共服務成本,將本屬全體納稅人的利益隱蔽轉移給了原住民。改造后土地和房屋租金不可避免的上漲傳導至制造業用工成本提高,進而導致政府稅收減少。比如廣州越秀區楊箕村的城市更新,原住民的房子在改造前為小產權和違章建筑,改造后租金不可避免地上漲,租戶數量減少的同時村集體的總收益翻倍,城市層面的低成本居住環境消失,則城市勞動力成本上升。這樣的城市更新不僅沒有達到創造、新增現金流的目的,反而導致企業外遷、稅收減少繼而財政惡化。從表面上看,項目看似實現了財務平衡,租房者、企業、政府卻因此受損,這樣的城市更新實質上成為了政府幫助少數人轉移公共財富的過程。

模式3:增容+改“大產權”=“工改工”

這個模式與“住改住”的不同在于,如果城市更新針對的是能夠帶來稅收的工商業用地,就可以采用前面講到的與美國類似的模式。比如佛山市順德萬洋眾創城的城市更新項目,改造前地塊用途是村集體招商廠房,建筑狀況破舊,價值低。在不改變工業用地用途的前提下,實施城市更新將地塊性質變成國有土地,同時提高容積率并提升建筑、環境質量以及基礎設施。作為國內首個采用“集體轉國有+掛賬收儲公開出讓”模式的更新,它不依賴“工改商住”進行融資,改造后商品廠房租金收入翻倍,年均產值更達到改造前的33倍,村集體、企業和政府的收入同步增長。與前面的案例相比,這一更新模式不如將工廠“退二進三”甚至直接轉變為住宅那樣“來錢快”,卻可以給政府帶來長期、可持續的現金流性收益。

相比于“住改住”,“工改工”不會產生第二階段財務失衡的問題,是一種比較理想的更新模式。但是,工業用地比住宅用地的價格低很多,要實現第一階段財務平衡就困難得多。于是就出現了混合開發的情況,將原本工業用地中的一部分用于商住房地產開發。這樣的形式下看似沒有動用財政,但弊端同樣很多。開發比例難以界定,甚至出現很多開發商在“工改住”項目中盈利之后,應付任務建好工廠,完全不考慮出租的問題。這樣就和模式1類似,商住項目建好后政府需要不斷以財政提供公共服務,而稅收完全沒有增長。

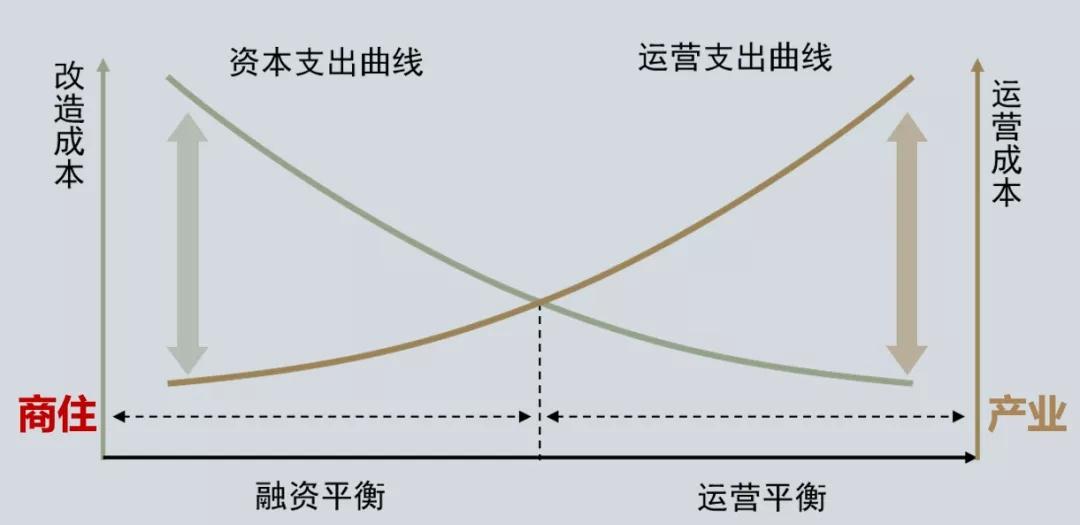

城市更新存在財務平衡兩難,在減少容積率的情況下會導致資本缺口擴大,而增加容積率的情況下會導致運營缺口擴大,一個階段平衡會導致另一階段不平衡。

一個階段會導致另一個階段不平衡 ©趙燕菁

03 多項目動態財務平衡

單個項目的靜態財務平衡是有一個假設作為前提的,也即商品房價不變。但多個項目加在一起的時候,局部均衡并不等于全部均衡。現在很多地方將"M1"(工業用地)改成"M0"(新型產業用地),其實也就是辦公樓。表面上看,商辦功能不像居住功能那樣會導致公共服務缺口,稅收甚至可能比原來制造業更多。但實質上,“M1”改“M0”屬于變相的“退二進三”,會誘發低價工業用地和高價商辦用地之間的套利行為,在大面積推廣的情況下沖擊正常商辦用地市場,導致現在中國城市的辦公樓普遍過剩。更有甚者,很多城市甚至計劃將商辦用地進一步轉化為居住用地,大面積改造沖擊住宅市場,導致房價一落千丈甚至房子無人問津,制造了大量的爛尾樓。這種由政府自己“自主”的套利活動導致了公共財富的大量漏失,嚴重危害國家金融安全,會摧毀房地產這一地方政府最重要的融資市場。

新型產業用地 (M0) ©趙燕菁

所以,我們必須認識到房地產價格不是恒定的,一樣要服從市場的供需關系。相對于單一項目分析,現實中的城市更新往往會導致資產價格變化,這就要在時間和空間上對多項目進行一般均衡分析,其中每一個項目賣地都要考慮對土地市場的沖擊。在動態平衡下,城市更新同樣有三種模式。

模式1:政府主導,成片改造

這一模式是開發商最喜聞樂見的。成片改造必須增容,且相當于將這塊土地放到資本市場上進行IPO融資。開發商原本只能在二級市場拿地,現在可以進入一級市場了,就可以代表政府去與原住民協商,并一同來倒逼政府給容積率,再將收益和原住民分成。這樣的做法前面講過,會招來更多的居民,提高公共服務的需求,而并沒有得到更多的稅收,必然會造成政府未來的財政現金流缺口迅速增加。另外一點在于,政府原本可以通過賣地融資建設基礎設施,現在賣地都交給開發商了,原本地方政府的核心優勢沒有了,收益都給到開發商和原住民,那城市的建設也就停滯了。

2008年昆明的大規模城中村改造就是一個例子,政府通過給每個村莊“足夠”容積率的形式,實現征地拆遷建設成本平衡。改造前的計算顯示每個村莊都可以實現靜態局部均衡,于是382個村莊同時進行改造,規劃局實際批準257個村莊共計9000多萬平方米,截至項目緊急叫停時,已經啟動了229個村莊的改造,建設的面積達到7000多萬平方米。之所以還有2000多萬平方米沒有建,是因為已建設的住房相當于昆明市主城區近10年商品房的建筑面積,如果同時進入市場,那么采用靜態局部均衡計算可以實現財務平衡的項目,待全部改造完成時就會面臨房價下跌,項目財務無法平衡。于是城市出現了大量的爛尾樓,現在已經開始炸樓了,同時還帶來了巨大的財政壓力,有新的機會也無法投資,城市就失去了競爭力。

深圳白石洲的城中村改造也是類似,拆遷賠償費用極其高昂,這一成本就要通過超高容積率加以平衡。表面上按照靜態局部均衡的方法計算在財務上達到了平衡,但是大量的商業和辦公用地建成后,辦公市場過剩導致相應地產價格崩潰,最終與所謂的M0“工改工”模式一起,“聯手”摧毀了深圳商業和辦公樓市場。截至2019年上半年,深圳甲級寫字樓空置率為23.3%,前海地區更是高達65.7%。可以說,當下許多城市辦公、商業用地閑置的問題,都與當地政府采用錯誤的城市更新模式密切相關。

模式2:居民自主,有機更新

城市發展分為兩個相繼的階段,即城市建設與城市更新,兩者既有相近之處,又存在重要區別。前者是“從無到有”的過程,需要解決基礎設施和公共服務配套問題,投資巨大,產權變更成本高,由政府主導不僅是合理的,從中國發展實踐來看也是成功的;而后者是“從有到優”的過程,前一階段面臨的問題都已基本解決,那么相應的工作模式也應做出調整。與政府主導的成片更新不同,居民自主的有機更新由城市最微小產權單元(家庭)作為主體進行城市更新,是在不改變原來的產權屬性的前提下,通過微增容、微改造和微調整實現城市的漸進式改造。更新成本和收益主要由微單元產權主體承擔,使得城市更新中的各個物業主體可以隨時、隨地進行自我修復和升級,只要單一產權主體改造后收益大于成本,舊城就能持續不斷地自我更新。其實歷史上的老城都是這樣過來的,一個四合院可能好幾百年都維持著完好的狀態,就是一直不斷地在改造更新。而我們現在的房屋可能50年就住成危房了,就是因為制度不允許居民自主改造。所以,我們現在就是要打通這個循環,由政府在這一過程中提供政策支持、激勵和相關服務,以降低產權主體自主舊改的項目成本和制度門檻。

比如廈門的曾厝垵,原本是個準備拆除的漁村,但拆遷由于容積率無法加大而停滯了。于是每家每戶將房屋出租并實施自主更新“爆改”,吸引了大量各種類型的人群以及餐飲等服務業,現在成為著名網紅景點了,人流量極大。這個過程中政府沒有出任何錢,由政府主導的改造也根本無法做到這樣。

而北京的勁松小區是另一種案例,就是點點滴滴的改造,將老百姓需要的東西改了,大家出點錢,也沒有大規模更新,最后同樣是政府沒出多少錢的情況下,老百姓還很滿意。

相對于急進式傳統改造的大拆大建、增容融資而言,漸進式自主有機更新相當于用眾多家庭資產負債表替換掉了單一政府的資產負債表。只要每個家庭的投入產出可以平衡,政府就只需要提供公共政策、完善行政許可,并提供從設計、審批、技術規范到產權重置等的一系列完整服務,再加上一些允許微增容等的激勵措施,產權人就能各自平衡,使得兩個階段循環起來。所以,自主更新應當是未來城市更新的主導模式。

廈門的湖濱一里中,建筑多為早期預制板材質,面積小、配套差,且很多是危房,卻位處廈門地價最高的區域之一。汶川地震后為了讓這里達到抗震標準,廈門市規劃局與廈門市國土資源與房產管理局就于2008年經研究后提出了一個鼓勵居民自主改造的政策,允許單棟樓房居民申請自主改造,且為滿足改造后居民需要增加電梯和廚衛面積的要求,市政府又允許每戶可增加不超過10%的建筑面積。相比于成片拆遷改造的巨額成本和長周期來說,自主改造由政府贈送設計,僅需每戶不到30萬元的成本,且周期大幅縮短,只需幾個月即可回遷。而對居民來說,每戶居民看似多了一筆支出,但增容10%的建筑面積所帶來的房價增值本身就已經超過改造費用,其實是盈利的。雖然最后由于政府將這一片區納入整體改造而導致這一制度探索功敗垂成,但居民的改造熱情很高,且由居民自主成功完成改造協商的實踐表明,這一思路完全可行。

自主更新前后 ©趙燕菁

中國存在大量的違章建筑的事實即證實了居民自主更新的動力。從政府財政角度來說,雖然更新后允許有10%增容,似乎是把“加高加胖”的違章合法化,但由于這一方案不會帶來戶數增加,也就意味著更新后政府的公共服務支出不會增加;同時自主更新還會帶動居民建安、裝修、家具和電器等消費需求,給政府帶來新增稅收和就業,擴大本地消費市場。

模式3:以新換舊,異地平衡

我們國家會區分新城開發和舊城更新,兩者特點也大相徑庭。新城人口少、流量少但土地多,拆遷成本低,所以新城開發凈資產生成率高但運營難度大,也就是資本性收入高,但稅收等現金流性收入難以形成;舊城則正相反,人口多、流量大但拆遷成本高,所以舊城更新凈資產生成率低但商業容易存活,也就意味著資本性收入低,但稅收等現金流性收入易于形成。所以,在城市化高速發展的當下,地方政府可以從更大的空間尺度上將新城開發和舊城更新的優勢結合起來,實現兩個階段的異地平衡。

像成都的寬窄巷子就是一個非常成功的案例。在容積率不變的情況下,單純改造是無法平衡成本的。而寬窄巷子基本上將老城原樣保留,并改造適應商業和旅游吸引更大的人流,同時利用新區的一塊地做房地產開發遷移居住功能。實質上,這就是利用新區的融資優勢使得第一階段公式成立,同時利用老城的運營、現金流優勢去滿足第二階段公式,組合起來,則新區、老城都可以達到最優,這就是“房地產+寬窄巷子”。青島的東部開發區+“八大關”也是類似,在東部新城創造了大量資本的同時保留了以八大關為核心的青島老城,實現了異地的資本-現金流互補和總體平衡。

所有的資本性開發必須要帶來現金流,“房地產+X”要成立,“X”背后就必須找到現金流。寬窄巷子是現金流,鼓浪嶼也是現金流,而對政府來說,稅收現金流更高的是企業。合肥就是抓住了中國城市化高速增長的周期,直接實行了“房地產+高端制造”。首先,為最大限度俘獲城市化新增資本,合肥將寶貴的商品房市場集中在首先建設的巢湖新城,為提振開發信心進而提高凈資本剩余,甚至將省政府和市政府一并遷過去,在“地價-房價”不高的條件下,實現了城市更新凈資本剩余的最大化。隨后,將從城市更新中獲得的資本以產業基金形式投入京東方、蔚來汽車等頭部企業,進而迅速崛起為長三角新興的制造業明星城市,其老城則利用行政功能外遷騰挪出來的發展空間,升級公共服務,推動自主更新。合肥在房地產獲取第一桶金,并在股市實現資本循環的這一舉措取得了巨大的成功,國資迅速強大,帶來了穩定的稅收和就業,創造了持久的現金流,城市排名在25年內超過了75座城市。

04 城市更新的非會計成本

城市更新中還有一些特有的、易被忽略的非財務成本也非常重要,會對我們公式的平衡造成很大的影響。

生命周期成本

征拆最難被說服的往往都是老人。改造回遷后,其物業價值往往不止翻倍,面對如此巨大經濟收益,老人卻不愿意搬遷的重要原因就是在城市更新中存在生命周期成本。假設被拆遷居民A現在70歲,從拆遷、建設到回遷需要5年,考慮到中國平均預期壽命76歲,實際上A只有1年時間可以享受新物業帶來的財富,其理性且最優選擇是在其剩下的生命年限里繼續住在原來物業,而不是選擇拆遷周轉。所以,我們在制訂城市更新方案的時候,一定要把周轉時間壓到最低。這也是自主更新之所以容易被居民接受的重要原因之一,因為這一模式的周轉時間要比成片改造短得多,往往只需要幾個月就完成了。

社會關系成本

長期鄰里關系是一種隨時間推移不斷增值的無形資產,一旦城市更新導致熟人社會被破壞,附著其上的社會關系也隨之滅失。這種非貨幣資本,需要長時間塑造和積累。而對于年紀較大的居民來說,重建社會網絡的成本極高,所以他們往往會給予現有社會關系資本非常高的估值。顯然,有機更新模式在保全社會關系方面比成片改造模式具有更顯著的優勢。

協調交易成本

城市更新的第一步就是產權人之間的利益協調。以舊城改造中加裝電梯為例,這一改造活動本身的成本并沒有多高,但最麻煩的是為改造活動達成一致而進行的“多對多”協調。加裝電梯僅涉及一個單元的協調都如此困難,更不要說改造要涉及到的整個小區了。如果居民戶數按照算數級數增加,這種協調的難度則會呈幾何級數攀升,當更新涉及的戶數超過一定規模后,其間協商的交易成本就會增加到令人無法承受的程度。之所以大多數城市最終都走到成片改造這條路上,很重要的一個原因就是政府介入可以將原來“多對多”的協調簡化為“一對多”協調。企業在這里就顯得尤為重要,因為企業可以代替政府行使這一職能,并以市場化的方式降低協調成本,從“城市開發商”轉型為“城市運營商”,轉而通過運營盈利。而針對這些民間自發生成的中介機構,政府應當賦予其必要的法律地位,將居民委托、中介代理和各種審批簡化為標準的格式和模板,設立專門的審批通道,將城市更新變成簡單的“交鑰匙工程”。

產權交易成本

這一成本是中國特有的,而且是人為制造的。中國的產權繼承是平均繼承制,而不像西方國家有特定的繼承人。一座英國的房子可能很破,但幾百年都保持一個樣子。我認為一個城市進入城市更新階段的時候,不是房子建得越新越好,而是要能夠“凍齡”,能夠不老;而我們國家的房子衰老得特別快,原因就在于產權的不斷細碎化,導致很多房子過了幾代人后就找不到產權人了,也就隨之失去了流動性和活力。產權細碎是導致城市老化最主要的制度缺損,也是所有城市更新和管理面臨的最主要的難題。但這一問題無法由城市解決,而需要國家對物權法進行改革,在根源上防止產權細化,才能降低城市更新的非財務成本,進而顯著降低城市更新的財務平衡門檻,保持城市持續不斷的微更新。

05 第二次“大分流”

城市更新的大背景是城市化從資本增長階段向運營增長階段轉型,這也意味著城市發展繼第一次“大分流”的新房、新城增量建設之后,馬上面臨老城、老房存量改造運營的再一次“大分流”,現金流則成為了新的核心。面對新一輪競爭,城市對更新模式的選擇有可能最終改變其在國家城市序列里的位次。一個城市如果還繼續沿襲高速增長階段的做法,在城市更新中不經意地揮霍掉原有寶貴資本,就有可能被競爭對手淘汰。一個好的財務平衡方案可能會讓一個城市像當年在高速增長階段抓住土地金融機遇的那些城市一樣,實現對其他城市的超越。

第二次“大分流”的機遇和挑戰下,城市更新中政府的財務平衡比開發商或是原住民等個人的顯得更為重要。如果一個城市衰敗,所有開發商開發的物業,以及所有城中村改造和舊城改造都會貶值,因為當沒有可持續的公共服務,沒有好的學校、給排水、道路交通、綠化等等的時候,所有的物業都會變得一錢不值。

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號