樓市長效機制穩(wěn)步推進

住房和城鄉(xiāng)建設是最大的國內(nèi)消費市場,是穩(wěn)增長擴內(nèi)需、建設強大國內(nèi)市場的重要領(lǐng)域。黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下,我國城鄉(xiāng)面貌發(fā)生巨變,人民群眾居住條件顯著改善,房地產(chǎn)市場進入高質(zhì)量發(fā)展階段,住房和城鄉(xiāng)建設發(fā)展取得歷史性成就。特別是房地產(chǎn)長效機制實施以來,在各方面共同努力下,我國房地產(chǎn)市場運行總體平穩(wěn),堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位已成為社會共識。

住房問題關(guān)系民生福祉。10年來,我國住房市場體系與住房保障體系持續(xù)完善。

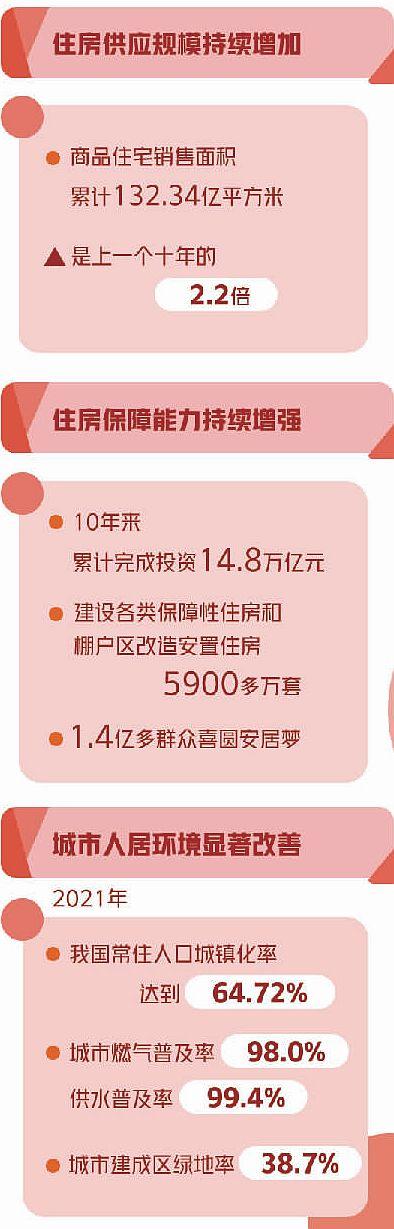

一方面,黨中央把實現(xiàn)全體人民住有所居這個目標作為重要任務全面部署,多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度逐步完善。各地堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位始終不動搖,因城施策、分類指導,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。房地產(chǎn)長效機制穩(wěn)妥實施,城市主體責任和省級監(jiān)管責任落實落細,房地產(chǎn)市場監(jiān)管體系建立健全,堅定不移穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期。10年來,住房供應規(guī)模持續(xù)增加,商品住宅銷售面積累計132.34億平方米,是上一個10年的2.2倍。

與此同時,各地以支持首套剛性購房需求、合理改善性需求、租賃住房需求為著力點因城施策。100多個城市的銀行根據(jù)市場變化和自身經(jīng)營情況,自主下調(diào)了房貸利率;部分城市對生育二孩、三孩家庭購買首套住房的,提高住房公積金貸款額度上限……隨著各項政策加快落地,居民住房品質(zhì)逐步提升,新建住房質(zhì)量更高、配套設施更全、居住環(huán)境更加優(yōu)美,人民群眾居住條件顯著改善。

另一方面,第一次明確了國家層面住房保障體系頂層設計。我國以滿足群眾基本住房需求為重點,充分考慮不同群體的住房條件、支付能力,研究建立住房保障體系,加快完善以公租房、保障性租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房為主體的住房保障體系。同時,我國還逐步建立了一套較為完善的住房保障政策和管理制度,確保讓需要幫助的住房困難群眾能夠真正受益。10年來,我國住房保障體系不斷完善,保障性住房建設穩(wěn)步推進,棚戶區(qū)改造大力實施,住房公積金惠及群體逐步擴大,住房保障能力持續(xù)增強。累計完成投資14.8萬億元,建設各類保障性住房和棚戶區(qū)改造安置住房5900多萬套,低保、低收入住房困難家庭基本實現(xiàn)應保盡保,1.4億多群眾喜圓安居夢。

展望未來,從增量看,我們還處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時期,城鎮(zhèn)每年新增上千萬人口,對城市的住房、基礎(chǔ)設施、公共服務設施仍將帶來大量的需求;從存量看,我國已進入城市更新的重要時期,老舊小區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設施補短板、更新改造等方面的任務量也很大。城市住房以及基礎(chǔ)設施等建設的增量和存量加在一起,再加上我們的鄉(xiāng)村建設,仍將保持相當大的規(guī)模。

當前,人民群眾對住房的需求已經(jīng)從“有沒有”轉(zhuǎn)向“好不好”。接下來,我國將加快完善多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,著力提高住房設計和建設水平,提高管理和服務質(zhì)量,不斷滿足人民群眾的美好居住生活需要。(經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 亢舒)

“房住不炒”已成多方共識

黨的十八大以來,習近平總書記對住房和城鄉(xiāng)建設工作作出了一系列重要指示批示,提出了一系列新思想、新理念、新戰(zhàn)略,為做好住房和城鄉(xiāng)建設工作提供了科學指引和根本遵循。在黨中央、國務院堅強領(lǐng)導下,房地產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展,市場秩序不斷規(guī)范。

10年來,有關(guān)部門緊密配合,堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,堅持把房地產(chǎn)發(fā)展的落腳點放在民生上,穩(wěn)妥實施房地產(chǎn)長效機制,穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期,因城施策、一城一策,促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

建立政策協(xié)同機制。保持房地產(chǎn)調(diào)控政策的連續(xù)性穩(wěn)定性,增強調(diào)控政策的協(xié)調(diào)性精準性,支持剛性和改善性住房需求,遏制投機炒房。主要包括加強住宅用地供應管理,建立住房與土地供應聯(lián)動機制,以及完善房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理,促進房地產(chǎn)與金融良性循環(huán)。

建立部省市聯(lián)動機制。適應房地產(chǎn)市場運行規(guī)律,部省市聯(lián)動管控,夯實城市主體責任,強化省級政府監(jiān)督指導責任,因城施策用足用好政策工具箱,加強對城市“一城一策”的指導監(jiān)督。

健全監(jiān)測預警和評價考核機制。建立健全房地產(chǎn)市場信息系統(tǒng)和監(jiān)測體系,常態(tài)化開展月度監(jiān)測、季度評價、年度考核。對超出調(diào)控目標的城市,通過發(fā)函預警、會商約談、調(diào)研督導等方式,督促城市人民政府采取有效措施,切實穩(wěn)定市場。

加強對房地產(chǎn)市場的監(jiān)管。有關(guān)部門聯(lián)合開展整治房地產(chǎn)市場秩序3年行動,重點整治房地產(chǎn)開發(fā)、房屋買賣、住房租賃、物業(yè)服務等領(lǐng)域違法違規(guī)行為,按照“管住不管死”的原則,加強商品房預售資金監(jiān)管。同時,以保交樓保民生保穩(wěn)定為首要目標,以法治化市場化為原則,防范化解市場風險,切實維護購房群眾合法權(quán)益,維護社會大局穩(wěn)定。

房地產(chǎn)一頭連著民生,一頭連著發(fā)展。未來,要繼續(xù)堅持一個定位,也就是“房子是用來住的、不是用來炒的”,這是做好房地產(chǎn)工作的根本遵循。要不斷健全兩個體系,一個是住房市場體系,一個是住房保障體系,這兩者缺一不可。要努力實現(xiàn)穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期的目標。要進一步完善人房地錢4個要素聯(lián)動機制,以人定房、以房定地、以房定錢。(經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 亢舒)

【我這十年】

湖北鄂州鳳凰街道江城社區(qū)通用小區(qū)居民何為國:

老舊小區(qū)煥新顏

我叫何為國,今年72歲,住在湖北鄂州鳳凰街道江城社區(qū)通用小區(qū)。

國慶節(jié)期間,女兒回家來看我。她看到小區(qū)大變樣,頓時明白我不愿去廣州定居的原因。她說:“出門是江灘風景,附近就是菜場和醫(yī)院。爸,你住在這里,我放心。”

說起這10年身邊的變化,我感受最深的就是居住環(huán)境的改善。

這個小區(qū)是原國家二級企業(yè)鄂城通用機械廠的職工小區(qū),建于上世紀80年代,曾是鄂州環(huán)境比較好的住宅小區(qū)。然而隨著時間流逝,小區(qū)年久失修,墻面老化脫落、樓頂漏水、路面破爛、地下管網(wǎng)堵塞,生活極為不便。

近年來,鄂州市聚焦群眾“急難愁盼”問題,大力推動老舊小區(qū)改造提質(zhì)增效,一大批老舊小區(qū)蝶變重生。2018年開始,鄂州啟動“40工程”,對主城區(qū)老舊社區(qū)實施改造,通用小區(qū)被納入首批改造名單。幾個月的時間里,小區(qū)里垃圾堆變身花壇,閑置地改建成小廣場,籃球場改造一新,成為我們休閑娛樂健身的好去處;2019年年底,鄂州又啟動277個老舊小區(qū)改造,改造從地面到立面,樓棟粉刷加固、空中“蜘蛛網(wǎng)”捆扎集束,墻上描繪的主題彩繪讓小區(qū)居民追憶往昔。

建停車棚、修建休閑步道、設置垃圾分類投放點……改造過程中,我們小區(qū)居民的合理需求大都得到了滿足,一個多功能宜居小區(qū)變成現(xiàn)實。改造后的老房子也再現(xiàn)當年的生產(chǎn)生活場景,讓我找回了當年“實干、嚴謹、團結(jié)、上進,通用精神永放光芒”的精氣神。

從新聞中我了解到,自2018年以來,鄂州已累計投入11.2億元,對中心城區(qū)33個老舊社區(qū)、672個小區(qū)進行整改,解決群眾最急、最憂、最怨、最盼民生問題,構(gòu)建起“15分鐘便民生活圈”;全市建成了35個晨晚鍛煉點,打造了城市社區(qū)“10分鐘體育健身圈”;32個由小區(qū)邊角地改建的“口袋公園”,讓居民出門就能進公園。

如今,越來越多的老職工從外面搬回來養(yǎng)老,小區(qū)現(xiàn)有50多名志愿者幫助社區(qū)清理垃圾死角,也為我們這些老人送來歡樂與溫暖。我現(xiàn)在每天清晨都會在綠意盎然的小區(qū)快走、慢跑,周末還約上好友到社區(qū)活動中心下棋、練書法、做志愿者。鄂州環(huán)境優(yōu)美,我有熟人相伴,老來心不空,日子過得比蜜還甜。(經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)記者 董慶森 柳潔整理)

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號