本報訊 “與人相同,古建筑也需要定期體檢。我們使用激光掃描、傳感器等技術設備對西安鐘樓進行了無損檢測和全面體檢,目前的體檢結果為良好,精確的數據分析將為鐘樓的健康持續護航。”西安建筑科技大學土木工程學院院長薛建陽向記者表示。

“古建筑是活著的歷史,具有極高的文化、藝術和科學價值,我們有責任將傳統文化的瑰寶保護好。”薛建陽介紹,他帶領的創新團隊圍繞中國古建筑的殘損調查、安全性評定、維修加固和性能提升等方面,專注以數字化、智能化、平臺化技術為古建筑的保護和傳承賦能,為更多古建筑注入強有力的“隱形鋼筋”。

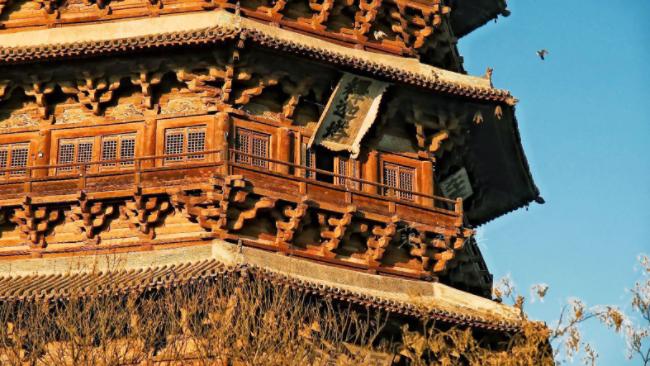

“古建筑結構中如榫卯、斗栱等包含著古人實用性與美觀性統一的建筑智慧。對其研究需遵循歷史性、藝術性和科學性的三性原則。”薛建陽坦言,古建筑如同老者,飽經風霜雨雪,會出現各種各樣的“病痛”,但蘊含著厚重文化、承載著無法復刻的歷史。深耕預防性保護研究,不僅為古建筑修繕和性能提升提供依據,還有助于總結科學規律、研發先進技術、制定行業規范,進行推廣應用。

日前,團隊對山西應縣木塔進行了大規模的殘損調查,包括查看結構殘損情況、探究主要構件和整體結構的殘余承載力等。“先后對木塔十萬余個構件完成拍照、測量、定損、繪圖工作,建立了木塔三維數據庫和殘損信息庫。”團隊中的一位工程師說,過程中運用人工智能、大數據、數字孿生等新興技術,為木塔建立了全面的“健康檔案”。

記者關注到,這支創新團隊中的年輕身影頗多。“95后”博士生凌懷泉正在進行古建筑木結構大屋蓋的研究,他說:“我觀察到家鄉江西的村落內,諸多木質古建筑受損嚴重卻沒有有效的保護方案,作為新‘土木人’,想通過新材料、新裝置的運用改善現狀,將所學變為所用,為古建筑保護獻上微薄之力。”

“日常與老師師兄常有思維上的碰撞,有時新想法不太成熟,就與大家探討交流不斷完善。不論年齡,我們的相同之處就是熱愛古建筑保護和傳承事業,愿意攻堅克難。”“00后”研究生楊致遠談道。

“建筑學家梁思成曾言‘建筑之規模、形體、工程、藝術之嬗遞演變,乃其民族特殊文化興衰潮汐之映影’。”薛建陽表示,一代代土木工程專家學者與時俱進,在不懈鉆研中,默默傳承著對古建筑保護的熱忱與守護。(李一璠)

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號