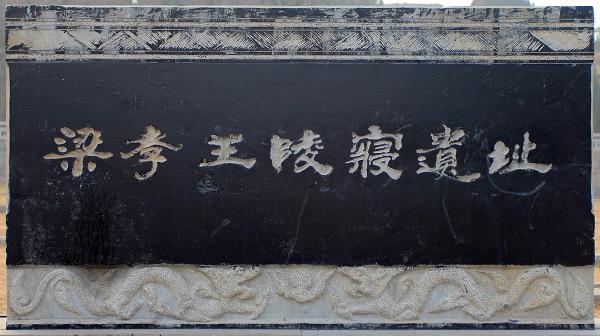

梁孝王寢園為西漢梁國梁孝王劉武夫婦陵墓的祭祀建筑,1992年9月河南省文物研究所等單位對該遺址進行了考古發掘。該遺址位于永城市芒山鎮保安山東側,在保安山一號墓(梁孝王墓)、二號墓(梁孝王王后墓)之間的臺地上。整個遺址平面呈長方形,南北長110米,東西寬60米,面積6600平方米。經過考古發掘,發現各類遺跡40處,其中院落6處,房基9座,殿、堂遺跡2處,排水明溝、暗溝、道路七條,灶及火膛7個,回廊一處,石臺階5座,大門三處,照壁一座。

寢園內建筑可分為三大部分:(一)以寢殿為主的建筑群。具體是指寢園南墻以內,北以回廊為界。以大殿為主體,四周回廊環繞,把1號院、2號院、3號院包含其中。回廊位于寢園中部以南,回廊外側利用石墻,內側用木柱支撐,共發現柱礎及柱痕22個。1號院位于寢殿南側,2號院位于寢園中部西側,3號院位于寢園中部偏東。寢殿位于寢園中部,是整座寢園的主體建筑。寢殿四周回廊環繞。寢殿北距回廊北墻8.8米,南距回廊南墻23.4米。寢殿現存臺基四周柱礎、石臺階等,平面近方形,東西長22.2米,南北寬16.4米,面積364.08平方米,臺基系夯土,夯層厚5—8厘米,現存臺基高度0.35—0.45米。寢殿四面共發現柱礎39個。寢殿檐廊寬度約1.2米,推測應為斗拱支撐。(二)以堂為主的建筑群。該建筑群位于寢園后部,以“堂”和排房為主體,輔以其它房屋、庖廚、院落等建筑。寢園后部發現門道兩處,分別位于寢園中部和東北部。此地共清理出房基三處九座,房基墻體大部分都毀壞,僅留底部或墻基槽,墻寬0.95—1米。寢園北半部共發現院落兩個,1號院位于寢園中部偏北,2號院位于寢園東部偏北。寢園北部發現灰坑三個,灶兩個。(三)排水設施建筑。寢園的排水設施齊全,有擋土墻、擋水墻、散水坡、排水道、排水溝等,寢園中部設有東西兩個天井,天井內的水可以通過排水溝排到外面。另外在寢園外還存在附屬建筑,主要位于寢園南部,在寢園南回廊及南門以南有院落,從院落發現的遺跡看,當與祭祀附屬建筑有關,院落南側和南側分布存在兩道擋土墻,應為保護寢園而修建的設施。

寢園內出土遺物豐富,主要有陶器、鐵器、銅器、石器。按照其功能分,有生活用具、農具、工具、建筑材料、建筑構件等,其中以建筑石材、板瓦、筒瓦為大宗。(一)建筑石材。石材多為青灰色石灰巖,系就地取材,石材是寢園建筑主要材料,發現大量石塊和各類柱礎石70余個,不同建筑所使用柱礎石不同。(二)陶器。 包括建筑材料、生產工具、生活器皿和其它器物。由于寢園建筑為石基、土墻、瓦頂,故陶磚不多見。寢園出土大量漢代繩紋板瓦、筒瓦和卷云紋瓦當,其中部分板瓦和筒瓦外側模印“孝園”二字,為確定該遺址為梁孝王寢園提供重要證據。遺址出土漢瓦內側有方格紋、菱形紋、乳釘紋、樹葉紋等紋飾。陶器皆殘片,其中以陶盆口有刻有“郎器”二字,還出土陶紡輪、陶彈丸、陶爐箅等。(三)鐵器。出土較多,尤其以工具、農具為最多,主要有斧、鏨、鑿、刀、臿、?、鋤、鐮等。(四)銅器。銅器在遺址中較少,且多為殘片,種類有盆、鏡、刷、鏃等。(五)錢幣。在寢園遺址的地層、灰坑中均有出土,主要有半兩、五銖、貨泉等。

從遺存看,梁孝王寢園正常使用應是從漢景帝中元六年(公元前144年梁孝王死時)至西漢末年,該建筑從開始修建到廢棄大約歷時150余年。其建筑特點是以高臺建筑為主體,輔以寢殿、配房等建筑,整體布局以大殿為核心形成“前朝”,以后寢殿堂形成“后室”。其淵源應是傳承周禮“前朝后寢”的建筑格局,保留了戰國以來的禮制建筑風格。前大殿是舉行重大禮儀祭祀之地,后殿堂為重要祭祀前后官員休息用餐之處,同時兼有寢園官員辦公之用。該遺址規模宏大,布局嚴謹,在全國漢代諸侯王陵墓的考古發掘中十分罕見,為研究西漢時期的諸侯王陵寢祭祀建筑提供了重要實物資料,1994年該遺址被評為“八五”期間全國十大考古新發現之一。2021年,梁孝王寢園遺址與芒碭山漢梁王陵共同成功入選“河南百年百大考古發現”。 (永城市旅游發展集團 盛朝新)

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號