——訪四川省建筑設計研究院有限公司總工程師趙仕興

在四川省渝昆高鐵宜賓站站前廣場,世界跨度最大的懸挑平面桁架結構——馬門溪龍項目傲然挺立。

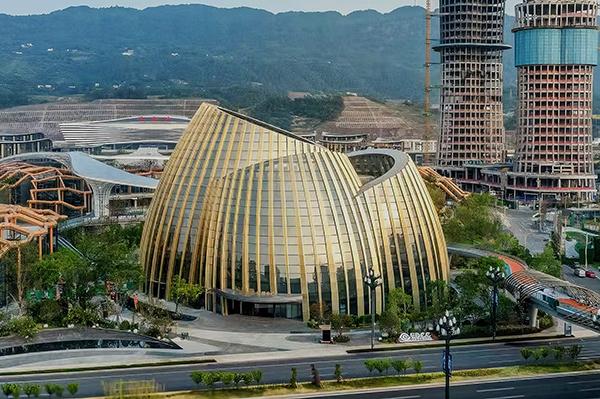

與之交相輝映的是世界首例鋼筋混凝土內筒—鋼網格殼外筒建筑——宜賓藝云數字藝術中心。

兩座地標建筑矗立于城市天際,前者以鋼竹對話完成對遠古生靈的致敬,后者以結構創新實現自然與科學的共振。它們的建成躍動著對歷史文脈的尊重與對生態文明的思考,為我國重大工程建設樹立了科技與藝術深度融合的典范。

不久前,記者采訪了這兩項復雜工程的主要技術負責人之一——國務院政府特殊津貼專家、四川省學術和技術帶頭人、四川省工程勘察設計大師、四川省建筑設計研究院有限公司總工程師趙仕興。

構建模型提升山區應對地震災害能力

趙仕興長期從事建筑結構設計咨詢和低碳建材與結構、抗震防災、裝配式建筑和空間結構等領域研究。

他告訴記者,我國山區面積廣袤,占國土總面積的65%以上,我國也是世界上地震損失最大、地震最頻繁的國家之一。“山區是強烈地震的多發區域。歷次震害調研結果表明,與平坦地區相比,山區在遭遇地震時,災害往往更為嚴重。這主要是因為山區地形復雜,地震波傳播時會受到地形地質條件的強烈影響。”

目前僅有少數技術標準提出采用地形放大系數來應對山區地震的不利影響,但經過實際地震的檢驗,這些標準的規定仍存在較大缺陷,難以準確反映山區地震的復雜情況,給工程建設帶來安全隱患或者造成浪費。

為了解決這一難題,趙仕興帶領團隊展開深入研究,完成了復雜地形地質條件下地震動放大效應振動臺試驗,并提出了考慮“震源-介質-場地”的地震動放大效應分析方法。

該方法全面考慮了地震發生的源頭、地震波傳播的介質以及場地條件等多個關鍵因素。在此基礎上,構建了復雜地形地質條件下的地震動放大系數預測模型,并通過大量數據進行驗證。最終,成功實現了對特定復雜山區地形地震動放大效應的準確預測。

這一成果能夠為山區防災救災提供科學、可靠的依據,提升山區應對地震災害的能力,大幅減少人員傷亡和財產損失。

實地調研增強框架結構抗倒塌能力

“鋼筋混凝土框架結構是我國建筑的主要結構型式之一,全國鋼筋混凝土框架結構建筑總面積在數十億平米以上。在地震災害發生時,鋼筋混凝土框架結構的抗倒塌能力與其破壞機制密切相關,柱端屈服型框架(強梁弱柱)易倒塌,而梁端屈服型框架(強柱弱梁)具有有效的內力再分配和耗能能力,抗震性能更好。”趙仕興介紹說。

據了解,當前鋼筋混凝土框架結構強柱弱梁實現的途徑主要是增大柱端的彎矩設計值,即用強柱弱梁系數來體現。但以往的震害調查表明,即使按照規范正常設計和正常施工的框架結構在實際地震中基本上產生強梁弱柱破壞,未能實現強柱弱梁破壞模式,從而大幅增加了地震造成的災害損失。

為此,趙仕興團隊在“9•5”瀘定地震后對震中瀘定縣磨西鎮開展了大量實地調研,并分別對其中的一個實現了強柱弱梁破壞以及一個典型的強梁弱柱破壞的鋼筋混凝土框架結構進行了研究,以探究兩種破壞模式的抗震性能差異以及實現強柱弱梁破壞對應的強柱弱梁系數值。

研究表明現行抗震規范中鋼筋混凝土框架結構的強柱弱梁系數限值偏小,難以確保結構實現預期的強柱弱梁破壞。基于實際地震調研和計算分析,提出將國家標準《建筑抗震設計規范》中強柱弱梁系數從1.10~1.20調整為1.50,大幅提升了框架結構的抗倒塌能力。

綠色理念拓展竹木結構體系

基于當前國家“雙碳”戰略目標及建筑全過程碳排放占我國碳排放總量一半的現狀,趙仕興判斷工程竹、膠合木等輕質高強、綠色、低碳、可再生的生物質材料將會大量應用于現代建筑結構,取代傳統建筑材料,符合國家大力發展綠色建筑建材的方針,將推動建筑業低碳轉型和高質量發展。

“但目前工程竹仍多用作家具、地板等裝飾性材料,還不能廣泛應用于建筑主體結構的建造。”

為此,趙仕興團隊成功完成世界首例工程竹框架-剪力墻結構振動臺試驗,開展重組竹單層球面網殼試驗研究與穩定性分析、重組竹框架結構體系抗震性能研究,并建立了重組竹三個正交方向單調受壓應力-應變通用模型,提出多項重組竹防霉技術,為工程竹結構進一步產業化落地提供了強有力的技術支撐。

趙仕興介紹說,他們按照“材料-構件-節點-結構-施工技術”的層級思路,對鋼木空間網殼結構開展了系統性研究,通過研發新型連接節點、揭示膠合木單層網殼及弦支網殼靜力破壞機制,拓展了鋼木空間網殼結構體系,并建立了鋼木空間網殼結構設計方法,“我們的研究成果《鋼木空間網殼結構關鍵技術研究與應用》獲得中國鋼結構協會科技進步一等獎。”

不忘初心始終服務于重大工程建設

工作繁忙的趙仕興身兼多職,他兼任住建部科技委員會城市安全與防災減災專業委員會委員、四川省住建廳科技委員會委員、四川省住建廳抗震防災專委會主任委員、陸地交通地質災害防治技術國家工程實驗室專家、清華大學工程博士企業導師、西南交通大學和西南石油大學兼職教授、中文核心期刊《建筑結構》編委、中國鋼結構協會鋼結構焊接與連接分會副理事長、中國勘察設計協會結構設計分會常務理事、中國建筑學會結構分會常務理事、四川省土木建筑學會結構工程專委會主任委員和成都市土木建筑學會建筑結構學術委員會主任委員等多個學術組織職務。

從業以來,趙仕興主持大型復雜結構設計項目逾50項,牽頭和參加各級科技項目20余項,編制省級以上技術標準30余部,出版專著2部,授權專利20余件、軟著12件,工法2件,發表高水平論文50余篇,獲得省級以上各類獎項40余項,技術成果工程應用超3000萬平米。

趙仕興團隊始終服務于重大工程建設,把成果轉化為實際工程建設,完成了大量具有社會影響力的工程項目。

比如前文提到的在四川宜賓建設的兩大地標建筑,他告訴記者,作為“消失物種紀念碑”的現代圖騰,馬門溪龍項目以56米超大懸挑平面桁架結構刷新世界紀錄。“我們團隊突破性采用平面桁架方案,通過參數化建模優化受力路徑,實現力與形的完美交融。全球首次引入的鋼-重組竹組合桁架,既彰顯工業文明的剛勁,又浸潤自然材料的溫潤,開創可持續建筑新范式。從風洞試驗精準馴服風荷載,到節點足尺試驗解構復雜受力;從施工預起拱、預張拉技術消解誤差,到多軟件校驗守護安全,每個環節都凝結著科技與人文的共舞。”

而作為世界首例鋼筋混凝土內筒-鋼網格殼外筒結構的宜賓藝云數字藝術中心,以“自然與力學、建筑與結構、裝飾與結構”統一三原則重構空間哲學。“你看放射狀魚腹式桁架用七根立柱呼應七星山勢,環形坡道借隱蔽懸臂梁消弭立柱。幕墻與承重結構渾然一體,曲面外網格網殼既是建筑表皮,更是抗側承重的結構脊梁。這座以竹為魂的文化地標,通過無柱展廳的開敞空間與坡道回環的時空韻律,將地域文化淬煉為可感知的現代符號。”

建言獻策推動建筑業高質量發展

對于今年工作有什么新思路?趙仕興說,他將繼續帶領團隊錨定抗震防災和綠色低碳領域開展攻關,并服務于工程建設,為建筑業高質量發展貢獻力量。“在抗震防災領域,進一步開展復雜地形地質條件下地震動研究,為編制相關標準奠定基礎;在綠色低碳領域,持續開展新型竹木結構體系和節點研究,落地相關技術標準,打通工程竹工程化的瓶頸。在工程應用方面,持續推進重組竹的工程示范應用,完成若干大型復雜建筑結構設計。”

趙仕興對記者說,今年兩會即將召開,這是全黨和全國人民的一件大事,在此想對我國科技創新工作提兩點建議,目的是打造我國建筑業“新質生產力”,推動我國建筑業高質量發展。

他認為要切實保障企業科技創新主體地位。“十八大以來,黨中央和國務院明確提出,企業是科技創新的主體。企業作為市場經濟的主體,是技術創新的主要實施者和受益者,最能準確把握市場需求,能夠將科技創新成果快速轉化為生產力。然而,從實際執行情況看來,在很多方面均不能體現企業的科技創新主體地位。”

他舉例說,比如對企業的創新資源配置不足,多種類型科研項目企業不能申請或者申請難度很大。還有就是科技人才評價一刀切。目前我國人才評價時,對企業、高校、科研院所均采用相同的評價機制,且更多看重于學術論文、專著等高校和科研院所的優勢指標,未體現企業科技工作者工作性質和成果的差異性,導致企業科技人才獲評成功率明顯偏低。此外,企業科技成果轉化機制不健全。我國出臺了職務科技成果改革的系列辦法,但都針對于高校、科研院所、醫療衛生機構,企業存在科技成果轉化機制不完善,科技成果轉化渠道不暢,科技成果轉化投資少、責任大、激勵不足等系列問題,從而導致企業和企業科技人員科技成果轉化動力不足,轉化率低。“我建議針對科技項目、科技人才和科技成果轉化等三方面加強對企業的支持力度,切實保障企業科技創新主體地位。”

“還有一個問題就是要加大對建筑業等傳統行業的科技創新支持力度。”趙仕興說建筑業是國民經濟的支柱產業,也是傳統行業。科技主管部門認為建筑業等傳統行業沒有多少研究空間,絕大部分科技資源都投入到新興行業上。其實,在目前建筑業逐步下行、急需轉型升級的背景下,更需要以科技創新來支撐建筑業等傳統產業的高質量發展。“目前,對建筑業的科技創新推動力度明顯不足,例如:對建筑業的創新平臺、科技項目、科技資金、科技人才等支持甚少,支持力度和建筑業的規模嚴重失衡。建議在以上各方面加大對建筑業的支持力度,和建筑業的規模基本匹配,充分激發建筑企業科技創新活力。”(胡月)

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號