本報記者 王海霞

在深圳這座“每天一層樓”的超級都市,地下軌道交通的延伸正悄然改變城市格局。然而,盾構機轟鳴背后,巨量渣土何去何從?填埋污染、運土擾民、資源浪費……這些難題如今被一項創新做法破解。

深圳灣畔,中建二局華南分公司承建的穗莞深城際前皇先開段項目開展了“無廢工地”建設,建設者在濱海大道旁“螺螄殼里做道場”,讓盾構渣土化身優質石子、砂子、泥餅、清水甚至低碳建材,小場地里實現了盾構渣土分離、分選、循環利用大循環,對國內地下工程綠色建造方案創新實踐的成功做法,受到了生態環境部固管中心和中國建筑技術中心“無廢工地”建設試點工作專家組的一致好評,為 “無廢城市”建設和“雙碳”目標實現提供了探索路徑。

圍護結構施工階段航拍圖

智慧大腦交出高分成績單

聯合國環境署數據顯示,建筑廢棄物占全球碳排放8%,中國年產量約35億噸,建筑垃圾“源頭減量”勢在必行。為此,穗莞深城際前皇先開段項目裝上了名為BIM的“智慧大腦”,讓施工變得更精準、更高效、更低碳。

“以前施工靠圖紙,現在我們在電腦里就能看到立體的建筑模型。”項目總工李浩然介紹,“就像玩拼裝積木一樣,可以提前發現各種問題。”通過這項技術,項目團隊已經提前發現了50多處設計問題,包括工序沖突、結構沖突、管線沖突等,避免返工損失超百萬元。

場地BIM效果圖

這項技術還能模擬施工全過程,比如鋼筋怎么排布最省材料?電腦自動優化方案后使鋼筋損耗率降至1.2%,較行業平均水平降低40%。在環保方面,項目也交出了漂亮成績單:盾構渣土比同類項目少30%;土方重復利用達65%;有害垃圾100%分類處理;碎石等廢棄物55%變廢為寶……就像給工地裝上了綠色低碳芯片,不僅省錢省時,更重要的是保護了環境。

項目地處濱海大道——這條串聯前海、深圳灣的“城市主動脈”,每天車流如織。在經BIM引導下的設計、施工、運維一體化“源頭減廢”措施的管控后,施工現場一改建筑垃圾亂堆亂放的舊面貌,工程車不再拖著渣土“長途奔襲”,周邊居民終于告別晴天揚塵、雨天泥濘的困擾。“我們工地圍擋上畫的是紅樹林白鷺,未來這里的地下,也會留下綠色低碳施工的印記。”李浩然告訴記者。

跑出智能化渣土處置循環利用深圳速度

在深圳地下幾十米深處,一條直徑9米多的鋼鐵“巨龍”正日夜不停地掘進。這個巨型盾構機每前進一米,都會“吐”出大量渣土。傳統處理方式下,這些渣土往往被簡單填埋,不僅占用土地,還會污染環境。數據顯示,每填埋1立方米渣土,就會產生相當于一輛小汽車行駛100公里的碳排放量。更令人擔憂的是,渣土中的化學添加劑可能滲入地下水,造成長期污染。

這些曾經令人頭疼的盾構渣土,如今正借一項創新技術華麗變身,成為可循環利用的城市寶藏。李浩然說,項目團隊研發了一套智能化渣土處置循環利用系統,成功將盾構渣土“變廢為寶”。

記者站在濱海大道北側的狹長工地上,眼前景象令人驚嘆:占地僅1100平方米的藍色“魔術工廠”內,渣土如流水般經過層層“關卡”——振動篩像勤勞的分揀員,將渣土中的砂子、石子精準分離;壓濾機化身脫水專家,把黑臭泥漿變成干燥泥餅;清水循環系統則像血液凈化器,讓每一滴水重獲新生。

盾構渣土處置循環利用系統

“這里每天可消化1800立方米渣土。”李浩然指著精密布局的設備介紹,這套新型盾構渣土回收系統配備了篩分系統、洗砂機、制砂機、破碎機和壓濾系統,每日最高消化渣土量可達到2000立方米,常規砂和碎石處理能力均達到每小時300噸,壓濾機處理能力達到每小時40噸,可滿足超大盾構機的施工進度要求。自2020年投用以來,助力項目跑出了智能化渣土處置循環利用的深圳速度。

從盾構渣土到城市寶藏

隨著深圳城市地下交通網絡日臻完善,如何實現資源高效循環利用,破解傳統施工帶來的環境困局,成為工程建設面臨的綠色低碳轉型關鍵課題。這套擁有渣土篩分系統、制砂系統、巖石破碎系統和混凝壓濾系統“四大金剛”的新型盾構渣土回收系統便是破題利器。

面對寸土寸金的土地資源現狀,項目團隊首創“垂直+水平”立體化處理鏈:地下37米深的隧道渣土通過智能皮帶“坐電梯”到地面,經篩分、破碎、壓濾等12道工序,96%的渣土轉化為再生資源。其中,壓濾工序將泥漿含水率從80%降至20%,清水循環系統實現水資源重復利用。“該系統已創造了近千萬元的顯著經濟效益。”李浩然說道。

皮帶機

一塊直徑5厘米的渣土“變身”為可再利用砂石,需要幾步走?面對記者的疑問,項目技術部經理張勛梳理了系統的多級處理工藝:首先通過篩分裝置和破碎裝置對渣土進行初步分選;隨后利用洗砂裝置和細砂回收裝置提取可用骨料;最后通過污水處理裝置實現水資源循環利用,泥漿處理裝置則將剩余泥漿壓制成可再利用的泥餅……這套新型盾構渣土回收系統讓砂石重獲了新生。

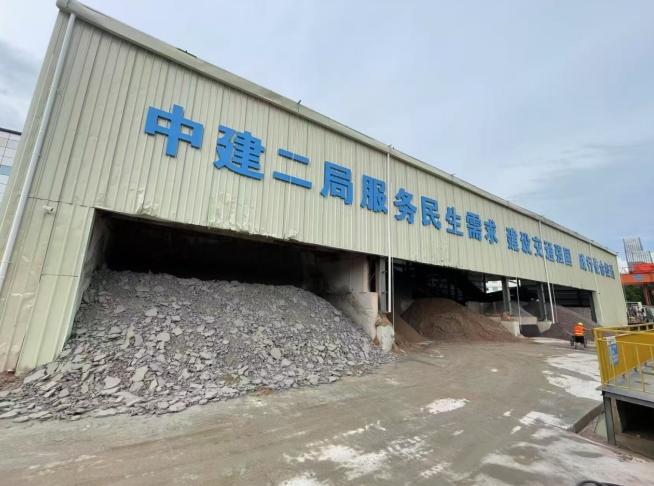

渣土處理系統廠棚

張勛介紹,項目穿越的地下隧道中,90%屬于花崗巖地層,掘進高峰期日產接近2000立方米的地下花崗巖渣土最后變身為砂石,必須經“圓錐破碎機+雙螺旋洗砂+摩天輪精洗”組合拳,如此一來,砂石含泥量降至2.2%,品質媲美天然河砂,可用于同步注漿,反哺隧道建設自身,形成“挖隧—回填”的生態循環閉環。

與此同時,泥餅也實現了“再就業”。壓濾泥餅成為管片背后的“綠色填充劑”,杜絕了盾構添加劑污染土體及地下水的隱患,最終處理后的水質更是清澈見底。

為雙碳時代無廢城市建設貢獻深圳答案

從盾構渣土到城市寶藏,這項“吃土”技術的突破,不僅為城市地下空間開發開辟了新路徑,更讓無廢城市建設的低碳綠色夢想照進現實。

張勛給記者算了一本綠色低碳賬本:每立方米盾構渣土的減碳強度高達70.77公斤二氧化碳當量,相當于四棵大樹一整年的“吸碳”能力。截至目前,該項目已累計實現減碳1496.27萬公斤二氧化碳當量,相當于在城市中新增了一片約3700畝的森林,恰如給鋼筋森林添了一片“隱形綠肺”。

目前,該技術已申請12項國家專利,未來或將在深汕高鐵、地鐵五期等工程中推廣。“這不是簡單的技術升級,而是一座超大城市對可持續發展的人文思考。”李浩然認為,深圳年均建筑廢棄物超1億噸,但資源化率僅約30%。該技術的推廣,或將改寫“渣土圍城”困局。

隧道實景

值得一提的是,新實施的《深圳市建筑廢棄物管理辦法》要求重點工程渣土綜合利用率不得低于90%,隨著粵港澳大灣區建設持續推進,深圳再一次在先行先試中為雙碳中國建設提供新樣本。

夜幕降臨,渣土處理廠的燈光與濱海大道車流霓虹交相輝映。在這片土地之下,盾構機仍在向前掘進,而地上的“魔法工廠”正將渣土化為城市新生的養分。一座城市的綠色低碳發展智慧,正隨著鐵軌的延伸,書寫新的篇章。

官方公眾號

官方視頻號

官方微博號

官方百家號

官方抖音號